你了解长江流域史前玉器吗?重庆中国三峡博物馆于7月27日推出“玉出大江——长江流域史前玉器”特展,在面积约800平方米的展厅里,共展出包括玉玦、玉璜、玉璧、玉琮、玉钺、玉人等在内的各类长江流域史前玉器305件(组),其中一级文物32件。它们中的绝大多数都是首次在渝亮相。展期持续到10月27日,免费对外开放。

“玉出大江——长江流域史前玉器”特展现场。王铎翰 摄

展馆汇集了长江流域史前主要考古学文化的代表性玉器,从内容结构上来说主要分为“璞玉初现”“美玉琳琅”“礼玉煌煌”“玉归华夏”四个部分,基本遵循了长江流域史前玉器起源、发展、繁荣的时间脉络。

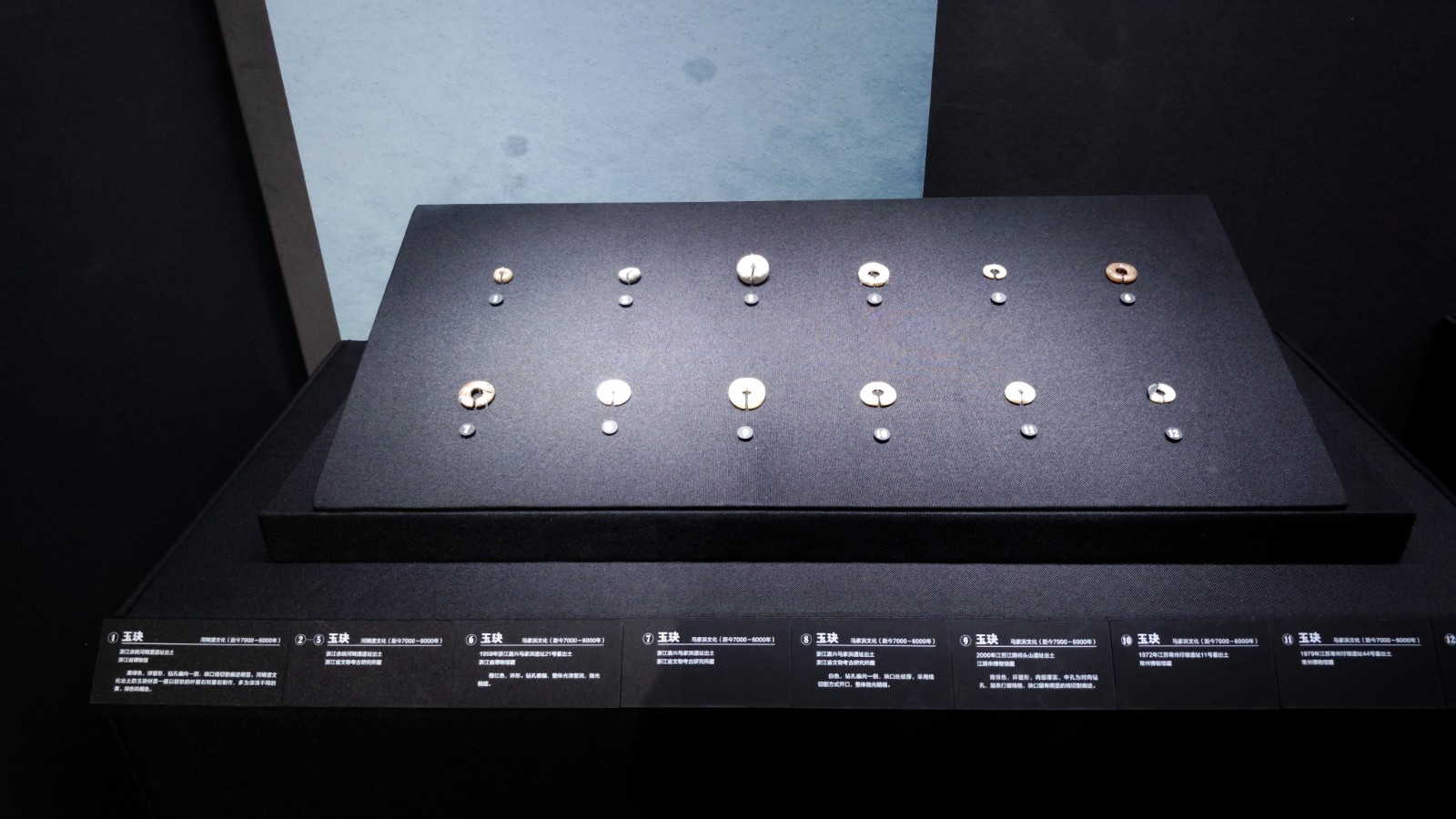

玉玦展品。王铎翰 摄

距今9000~7000年,湖南澧县彭头山遗址与浙江萧山跨湖桥遗址唱响了长江流域玉文化的先声,出现了最早的玉璜形饰。

距今7000~5500年,玉器的数量在长江中下游地区迅速增长,河姆渡文化、马家浜文化、大溪文化、崧泽文化等形成了以玦、璜为主的玉饰品特色。

距今5500~4300年,安徽含山凌家滩遗址成为重要的“史前用玉中心”,玉器功能开始从单纯的装饰品向礼器性质转变。以浙江余杭良渚遗址群为中心的良渚古国建立起以玉器为核心的礼制体系,将中国玉文化推向了旷古烁今的巅峰。

距今4300~3800年,长江流域与黄河流域的玉器走向融合,成为中国玉文化绵延不衰的根基。

展馆中百分之九十以上的展品都是出土文物,且有近一半的展品直接来自考古机构,如重庆市文物考古研究院、湖南省文物考古研究院、安徽省文物考古研究所、浙江省文物考古研究所,其中不乏近年来的重要考古发现,对于梳理中华早期文明脉络有着至关重要的作用。

展品。王铎翰 摄

凌家滩文化玉人。王铎翰 摄

凌家滩文化玉人,1998年安徽含山凌家滩遗址出土。玉质乳白色泛青色斑。人像头部呈上宽下窄的梯形,戴尖顶圆帽,双眼为细线阴刻,鼻与唇突出,唇上有一字胡。两耳平齐,耳垂穿孔。颈部饰一圆饰。躯干部宽肩细腰,双手五指张开置于胸前,两臂各刻六道表示手镯的横纹。腰部细线阴刻出斜纹带饰。腿部粗短,双脚相并,小腿之间镂空,似坐姿或蹲姿。背面扁平无饰。据了解,新石器时代的先民们在玉人的背后钻出了直径0.15毫米的管孔芯,比人的头发还细,成为迄今为止发现最早的微型管钻工艺技术。

良渚文化神人兽面纹玉牌饰。王铎翰 摄

神人兽面纹玉牌饰,1987年浙江余杭瑶山遗址出土, 鸡骨白色,局部有褐色瑕斑。平面略呈三角形,顶端中部凸起,底端圆弧。正面主体雕刻完整的神人兽面纹,卷云纹为地纹。神人头戴羽冠,橄榄形眼,蒜头鼻,扁圆嘴。兽面双眼圆鼓,阔嘴獠牙清晰可见。背面平直,有斜向对钻而成的四组隧孔,似可用来缝缀。

肖家屋脊文化玉连体双人面。王铎翰 摄

玉连体双人面,2015年湖北天门石家河遗址出土,玉色近鸡骨白,可见大面积土沁痕迹。整体呈玉玦形,雕刻成左右相连的人首。圆首宽额,戴冠,冠上阴刻线纹。梭形眼鼓突,蒜头鼻,阔嘴微张。耳廓明晰,耳后端可见钩卷长发。据了解,肖家屋脊文化出土玉人面较多,连体双人面仅见此一例。