“推进中国式现代化,科学技术要打头阵,科技创新是必由之路。”重庆实验室,是重庆围绕国家重大战略需求和四大科创高地建设打造的具有标志性和辨识度的载体,在重庆科技创新体系中具有全局性、战略性、引领性作用。目前,四大重庆实验室建设正加速推进,重磅成果不断涌现。

走进嘉陵江实验室的智能网联新能源汽车研究中心,来自重庆大学的研究团队,正围绕“物理交通+智慧云脑”的融合体系进行技术攻关。这套系统依托车路云一体化技术框架,能够实时感知多维度交通环境变化。以公共交通换乘为例,系统落地应用后,市民从轨道换乘公交的等待时间将进一步缩短,显著提升出行效率。

国家实验室体系是国家战略科技力量的重要组成部分。对标国家实验室,近年来,浙江、广东、江苏、四川、河南等地都陆续成立省(区、市)实验室,打造国家实验室“预备队”和“生力军”,力争在国家创新版图上占有一席之地。

在这样的大背景下,重庆聚焦国家重大战略需求和数智科技、生命健康、新材料、绿色低碳四大科创高地建设,按照“成熟一个、推进一个”原则,由市级统筹、自上而下布局建设了金凤、嘉陵江、明月湖、广阳湾四大重庆实验室。

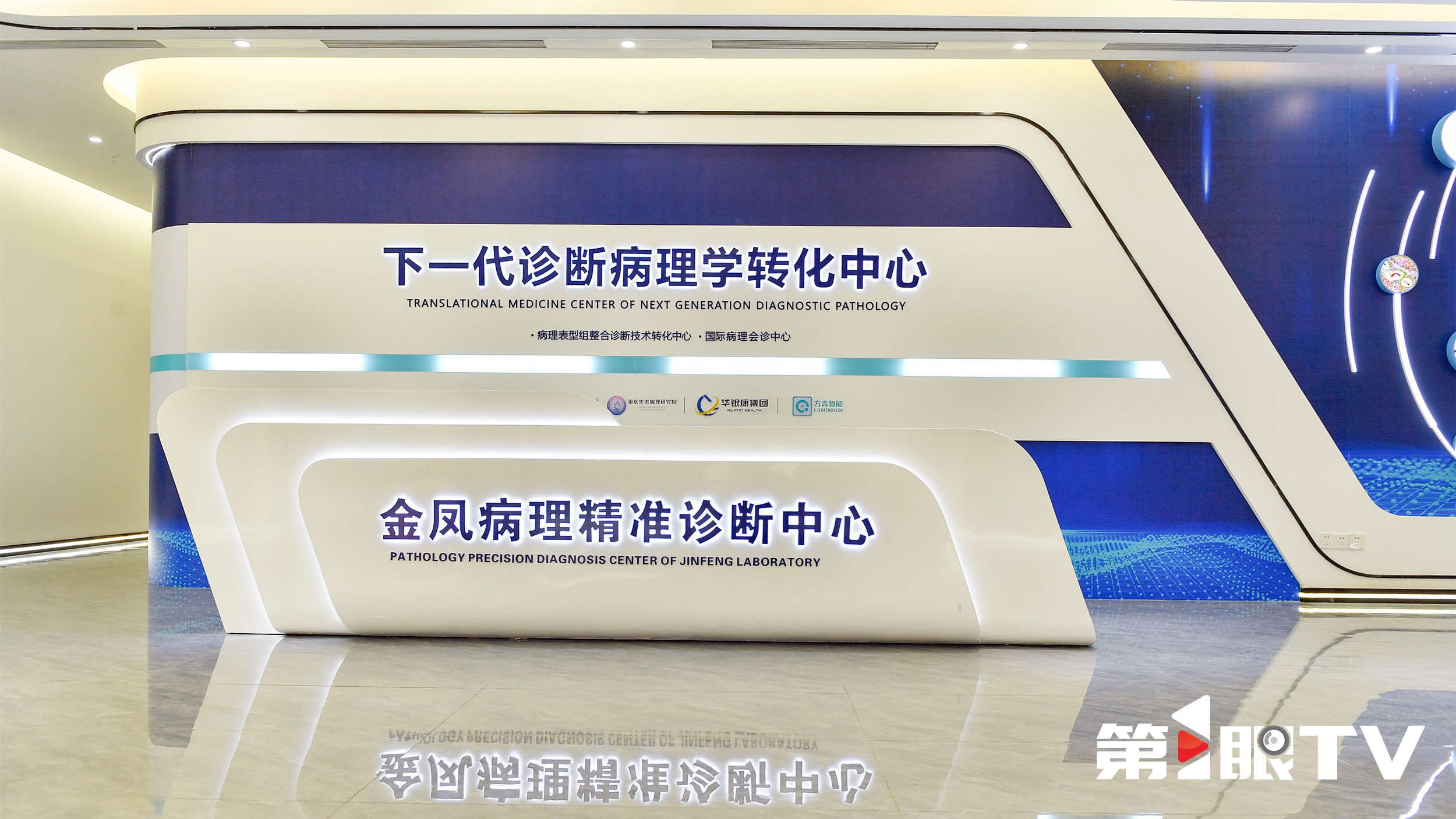

首家挂牌建设的金凤实验室,坐落在西部(重庆)科学城凤栖湖畔,由中国科学院院士、陆军军医大学西南医院病理科主任卞修武领衔,以“重大疾病的下一代诊断”为核心任务。

今年4月正式揭牌的嘉陵江实验室,位于缙云山脉虎峰山麓,依托依托重庆大学布局建设。实验室由中国工程院院士、重庆大学校长王树新领衔,“数智+装备”是主攻方向。

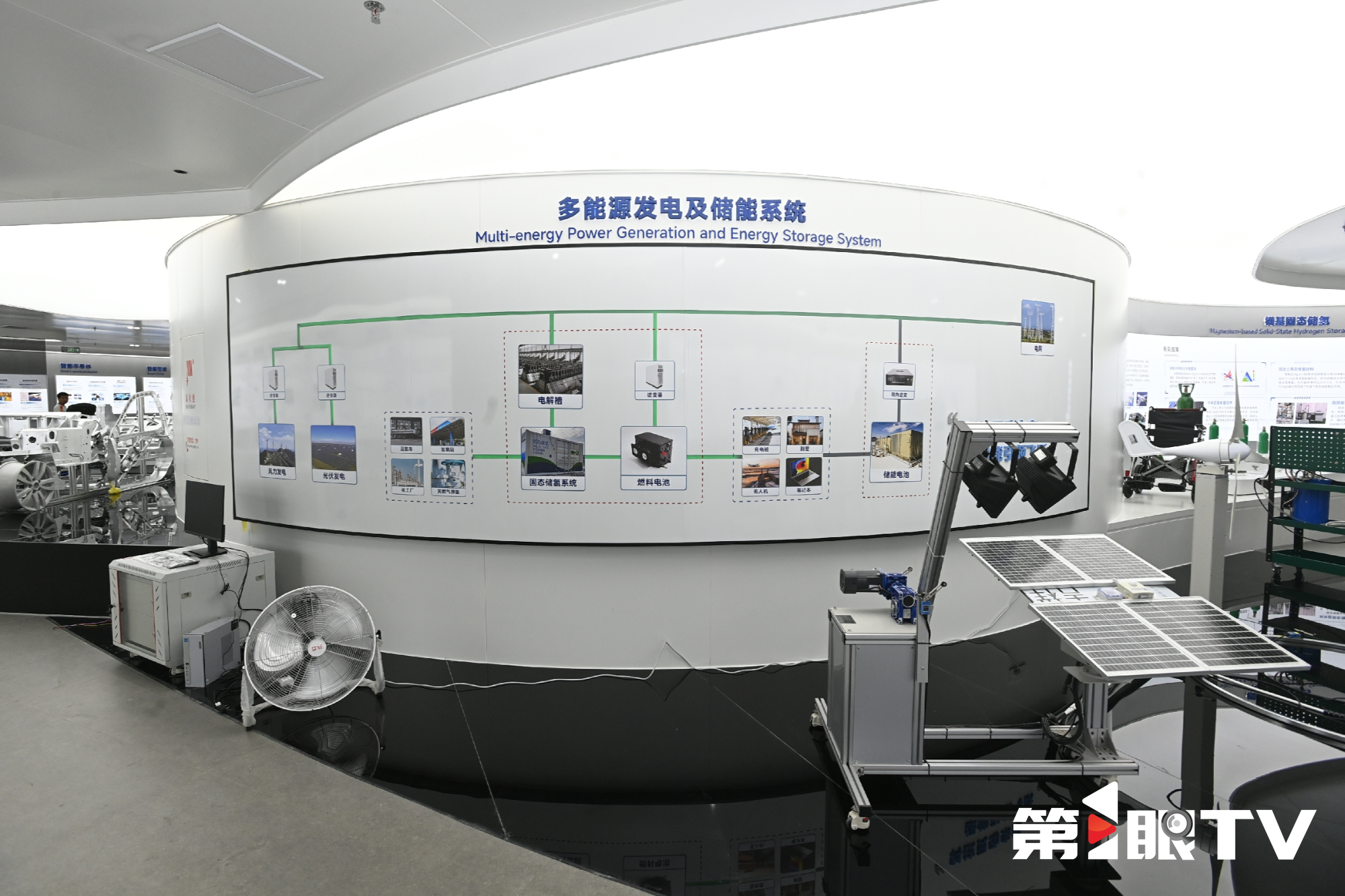

今年7月揭牌的明月湖实验室,位于两江新区明月湖畔,由中国工程院院士、重庆大学教授潘复生牵头,以新一代颠覆性储能材料等领域为核心。作为山城科技界的新晋“顶流”,重庆实验室从“出道”开始就“自带光环”,不仅是科技创新的“策源地”,更是集聚高水平人才团队的“强磁场”。

在金凤实验室,全市首个生命健康领域的“人才图谱”已经投用。这个“人才图谱”基于该领域全球人才数据库,通过人才评价模型和人才合作网络,实现人才发现识别和靶向招引。

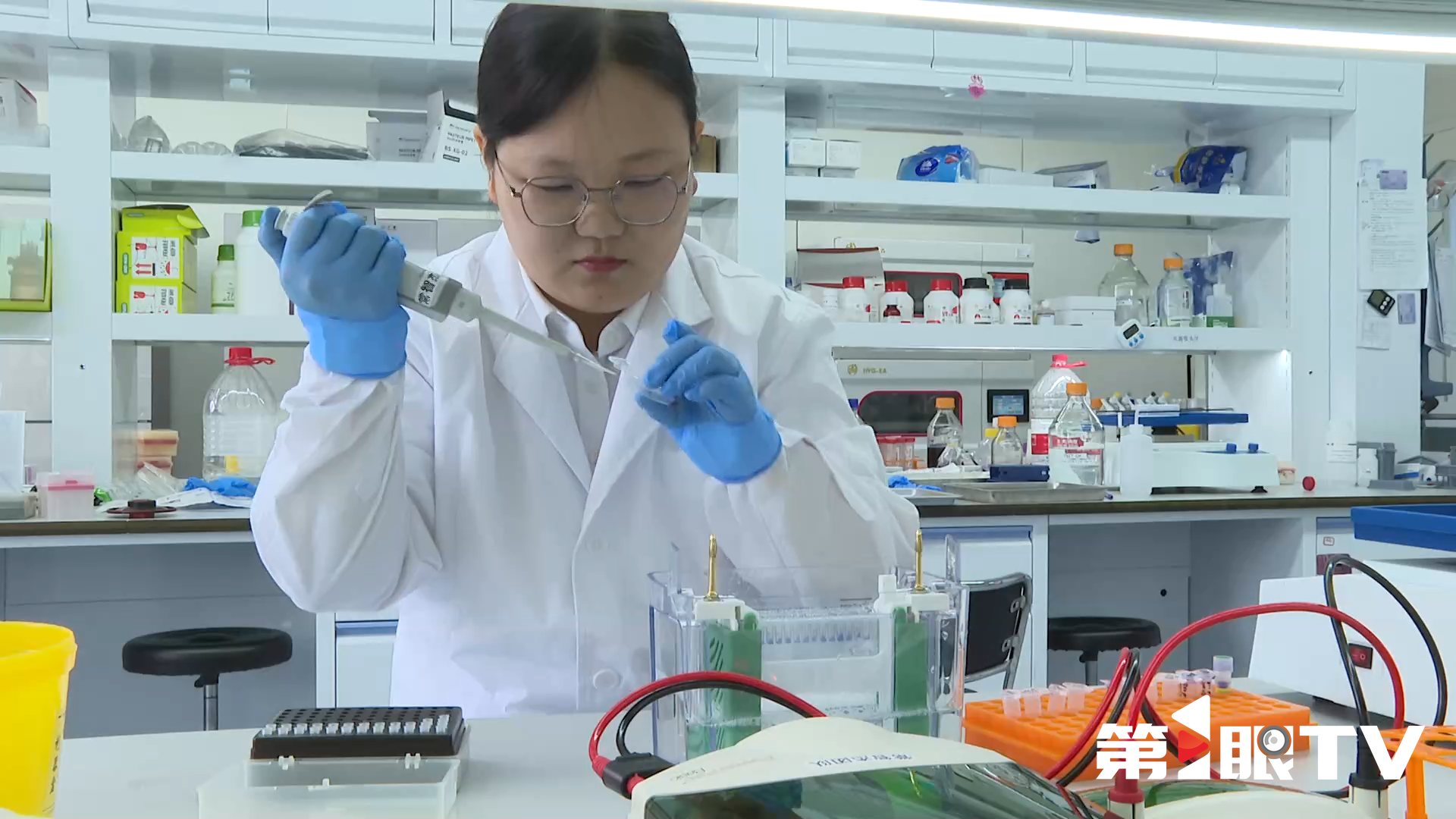

来自香港大学的重庆籍博士陈欢,就是通过“人才图谱”招引并落户实验室的。陈欢从事的是脑胶质瘤的分子机制研究,实验室在项目申报、经费投入、团队组建和成果转化方面,为她提供了全方位的服务。

金凤实验室信息化主管张雨萌介绍说,目前金凤实验室已动态聚集PI团队55个、科研人员613人,其中包含院士团队7个、国家级人才35名、外籍高端人才4名,为西部城市招引生命健康高端人才探索了一条新路子。

嘉陵江实验室,自2023年谋划筹建以来,已聚集超200名科研人员,建设了智能机器人、智能网联新能源汽车、人工智能等6个科研平台。明月湖实验室,目前组建超400人的研究队伍,其中院士9人、国家级人才65人。

根据《重庆实验室建设实施方案》的相关部署,重庆实验室有3个坚持,即坚持国家所需、重庆所能,坚持有所为、有所不为,坚持量力而行、务求实效。通过整合优势创新力量和资源要素,一体推进基础研究、技术创新和应用开发,一体推进科技、教育和人才工作,一体推进科技创新和机制创新,解决一批前瞻性、引领性、关键性基础研究与核心技术问题,集聚一批顶尖和优秀人才团队,转化一批重大创新成果,培育发展一批未来产业。从这样的定位出发,重庆实验室要引领山城的创新格局,那么,必然还将成为创新体制机制改革的“试验田”。

《重庆实验室建设实施方案》明确,重庆实验室将开展体制机制创新,包括创新管理机制、开展有组织科研、探索科产金协同机制、创新引才用才机制等。《重庆实验室建设管理办法(试行)》也提出,鼓励重庆实验室跨部门、跨地区、跨领域整合市内外高等院校、科研院所、行业龙头企业等力量,形成以重庆实验室为主体、各类优质创新资源协同合作的创新格局。

以智能网联新能源汽车和先进材料产业为例,前不久,龙头车企赛力斯放出“大招”,正式发布了面向量产的全球最大一体压铸镁合金后车体。汽车减重21.8%,整体性能却提升10%以上。

赛力斯此次在材料和制造工艺上的“破圈”,背后是48项关键技术难题的攻克,其中12项是“从0到1”的突破。这是产学研深度合作的结果,其中就有来自明月湖实验室的团队。

中国工程院院士、 明月湖实验室主任潘复生希望,在重庆布局国家材料大数据中心的重庆中心,来推动新型储能材料、高性能材料和智能材料的发展。

再以金凤实验室为例,实验室正加速建设智慧病理中心,推动病理诊断方式向科学计算转变,让看病更快、更准。其中首要一步,就是建设数据底座。

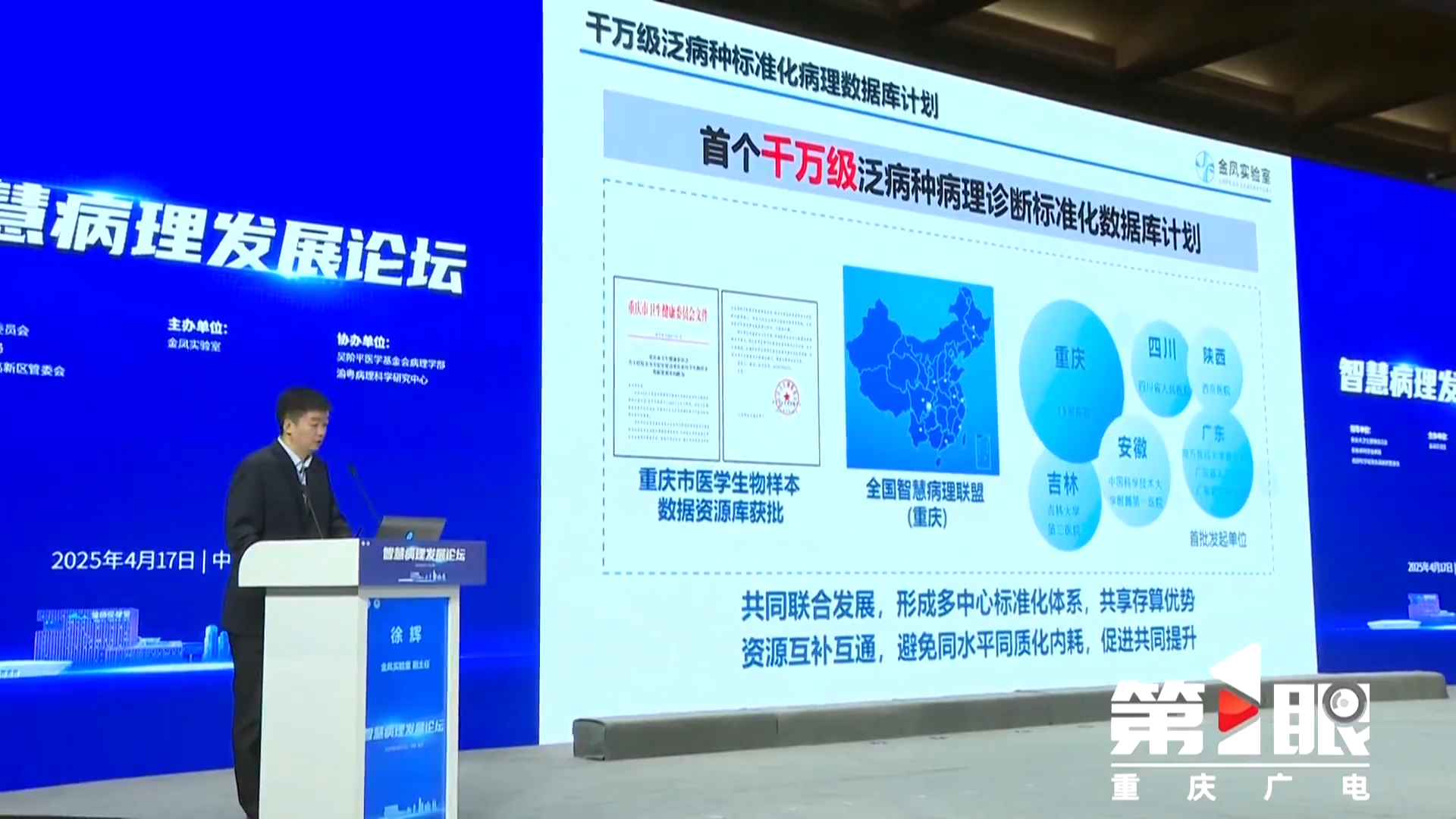

在今年4月召开的智慧病理发展论坛上,金凤实验室发起了全国首个“千万级泛病种标准化病理数据库计划”,计划联合市内外20家医疗机构,建成全国标准化程度最高、数据规模最大和覆盖病种最全的病理样本和数据资源枢纽。

无论是作为科技创新的“策源地”、集聚人才的“强磁场”,还是体制机制改革的“试验田”,四大重庆实验室建设最终的落脚点,是提升城市高质量发展的科技支撑能力,推动科技创新和产业创新走向深度融合,在城市和科技的双向奔赴中,培育并壮大以技术+产业为核心导向的新型产业发展模式。

放眼全球,斯坦福大学和硅谷地区是产学研生态建设的典范;德国的弗劳恩霍夫协会,以委托科研为主,使实验室直接对接企业需求,实现技术快速产业化。在重庆“416”科技创新布局中,四大重庆实验室与数智科技、生命健康、新材料、绿色低碳四大科创高地相对应。

在重庆市科学技术研究院科技资源配置中心主任李政刚研究员看来,这样的布局,既寄托着抢抓国家战略机遇、深度融入国家实验室体系的现实考量,也饱含着以全球视野锚定创新坐标、抢占未来赛道的雄心和信心。

李政刚认为,要真正发挥好四大实验室的科技引领和产业带动作用,实现科技创新与产业创新的深度融合,需要在以下关键环节持续发力、重点突破:一是通过大项目、大平台来链接全市创新力量、科研设施、数据资源及资金投入等创新要素,不断提升原始创新力、核心技术供给力、产业带动力和可持续发展力;二是大胆探索新型管理运行机制、科研组织模式,相关部门要充分赋予实验室战略方向选择权、重大任务凝练权、技术路线决定权、经费使用和引人用人自主权,形成以实验室为“核心”,攻坚基础前沿和关键共性技术的有组织科研机制。三是打通科技成果转化堵点,精准对接面向实验室成果的早期风险投资和产业基金,布局建设概念验证、中试熟化等关键平台,降低成果转化风险和成本。相关部门也要为实验室新技术、新产品提供“首台套”“首批次”的应用机会,共同破解成果转化“最后一公里”难题。在各方努力下,四大实验室一定会成为驱动重庆高质量发展的强大科技引擎和创新策源地。