提升城市竞争力,强有力的制造业是关键。最近,在日本大阪举行的世博会上,“重庆制造”展示出硬核的实力,无论是“重庆造”的AI仿生机器狗“哮天”,还是“重庆造”的新能源汽车,大大小小的新兴产品,均亮出了制造业的“科技牌面”。科技创新和产业创新,是制造业的未来方向。“重庆制造”怎样更稳、更好地向着“未来”进发?值得探讨。今日聚焦,我们由此展开。

“重庆造”新兴产品高速增长

走进大阪世博会中国馆展区,“重庆日”的魅力在世人面前缤纷绽放,传统与现代交织的重庆元素令人目不暇接。“重庆造”所在的科技展区,更是现场互动的热点。硬核的产品背后是硬核的制造能力。重庆是有名的“制造重镇”,有着全国41个工业大类中的39个,以及全部31个制造业大类。而“33618”现代制造业集群体系,让“重庆制造”涌现出了一大批高速增长的新兴产品,带动底蕴厚重的制造业,快速走向高端化。

这是赛力斯汽车超级工厂,3000多台机器人智能协同造车,关键工序100%自动化,全程采用AI智能检测系统,小到拧紧一颗螺丝,都可以实现100%质量监测追溯。

走进长安汽车数智工厂,800多台智能化设备、1400多只机器人手臂,让制造效率提升了40%。在这里,每60秒就有一辆智能网联新能源汽车走下生产线。

“重庆造”新能源汽车,为这座城市提供着发展的新动能。2024年,产量达到95.32万辆,主流新能源汽车20万元以上的车型,占比逼近半壁江山。这是“重庆造”向新而行的一个缩影。放眼全市制造业版图,一派新潮奔涌,高附加值的新兴产品,不断生产放量,带动产业链、撬动新蓝海,“重庆制造”的竞争力正在加速成势。

市经济信息委党组成员、副主任钟熙表示,将深化科技创新与产业创新、实体经济与数字经济、先进制造与现代服务“三个融合”,构建更具先进性和竞争力的“33618”现代制造业集群体系。

以智能主导的制造,已经具备先进制造业的特征。“重庆制造”正在按照“数字化车间——智能工厂——未来工厂”的梯度体系,实施转型。2024年,重庆新增智能工厂 39个、数字化车间 138个。累计算来,重庆已建成183个智能工厂、1096个数字化车间,而这些智能工厂和数字化车间还将继续向前进阶。这无疑是一场覆盖全域的产业升级,当它们聚链成势,将形成更为强大的合力。

“重庆智造”聚链成势

在位于长寿经开区的中化学华陆新材料研发实验室,高性能气凝胶复合材料的基础性研究正在进行。作为“隔热王者”,这种材料在航天军工、石油化工及建筑行业市场广阔。为此,企业在渝已建成年产5万方硅基纳米气凝胶复合材料产线,市场份额高居全国第一,最近还拿下了重庆制造业单项冠军的“头衔”。中化学华陆新材料有限公司副总经理舒曾涛告诉记者,他们将以气凝胶新材料为主攻方向,并不断创新研发硅基新材料,实现延链补链强链,打造新的增长极。

市场是最好的风向标。制造业走在智能化、绿色化转型的前沿,是突破关键核心技术的重要力量。去年,重庆先进材料产业产值超过6200亿元,今年上半年,材料产业对重庆工业增长贡献率,接近25%。在发展质量上也颇为有“料”,已成功创建4个国家级新材料产业基地,万亿级产业集群已初具雏形。围绕产业链部署创新链,是重庆推动科技创新和产业创新深度融合的“上半场”,其“下半场”的关键,是围绕创新链布局产业链。

升级赋能,给“重庆造”提身价,让制造业向价值链高端跃迁。为加快打造国家重要先进制造业中心,重庆目标明确:到2027年,全市制造业增加值占GDP的比重,达到28%。其中一个重要的增量是:战略性新兴产业增加值,占规上工业增加值的比重,要达到36%。2024年,这一比重为34.6%。要保持奔跑,“重庆制造”需要布局更多未来产业。

AI赋能 “重庆造”创造未来

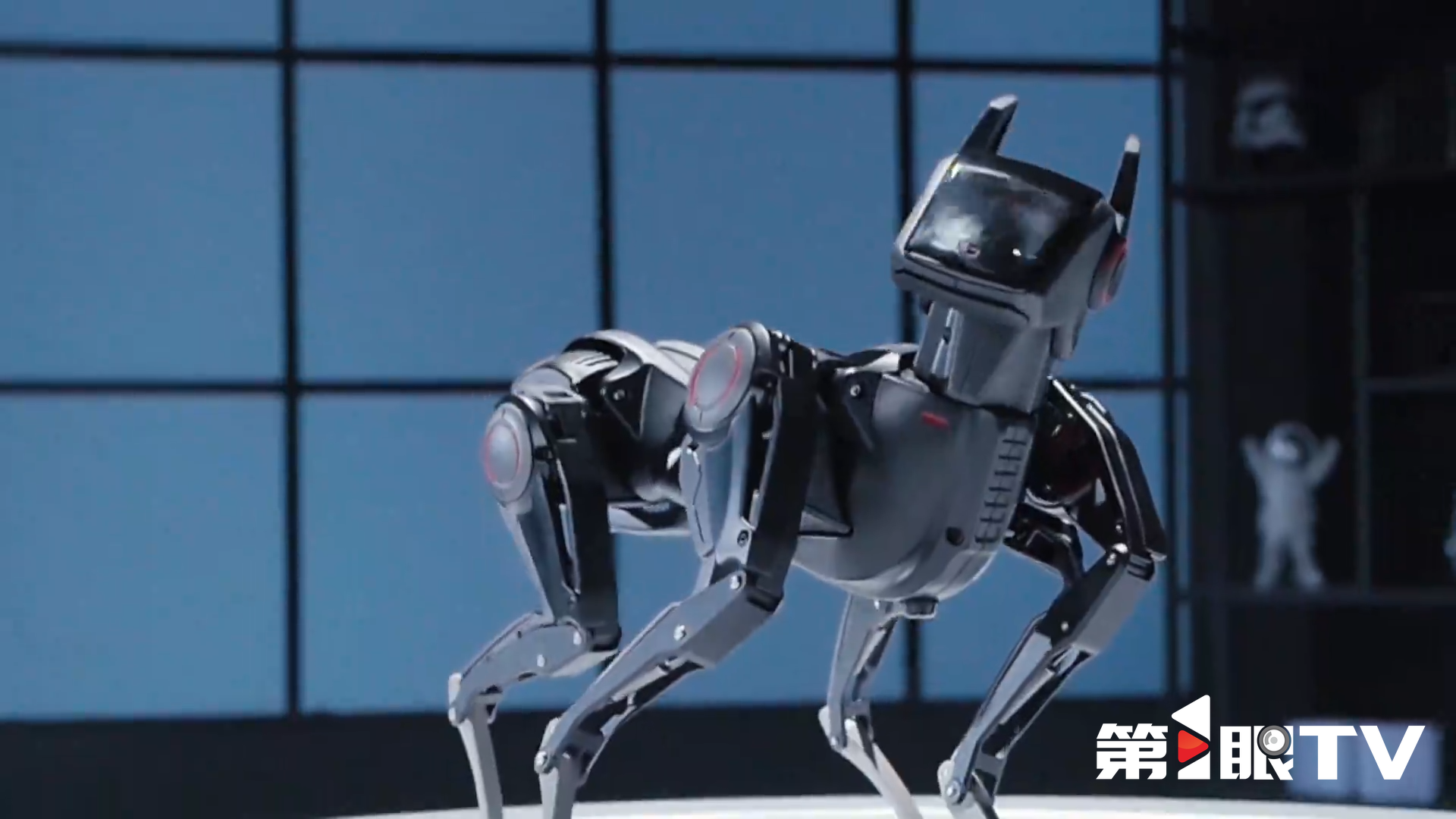

全世界最有名的高智商狗,是边牧。而“重庆造”最出名的智能机器狗,叫“哮天”。聪明狗狗大作战,虽然个头比不过,但“哮天”的聪明、灵活和听话,已经不输于真狗狗。在AI技术的加持下,“哮天”成为中国首款实现高集成化的小型智能四足机器人。重庆的机器人产业正上演着从实验室到产业化的“加速跑”。这是AI与重庆“33618”现代制造业集群体系深度融合的一个缩影,这背后,是未来产业的新蓝海。

惠普在重庆,同样看到了这片广阔天地。惠普公司把研发中心落地重庆,还与重庆大学共建AI应用联合创新实验室,成为首家在渝设立个人计算机研发中心的全球头部计算机品牌企业。2024年,惠普与重庆签署AI领域深化合作备忘录,望向了未来更远的目标。

惠普公司总裁兼首席执行官恩里克·洛雷斯说:“迄今为止,惠普在重庆主要侧重于制造,生产销往全球各地的产品。重庆拥有丰富的人力资源,是一座充满活力的城市,这为发展奠定了坚实基础。当前,AI领域正迎来无限机遇,惠普的目标是将AI深度融入产品,并致力于成为端侧AI领域的领导者。所谓端侧AI,即人工智能在本地设备运行,而非依赖云端。我们相信,这一目标完全可以在重庆实现开发落地。”

让人工智能与重庆制造深度融合,着力于未来产业和未来赛道,一方面,以AI重塑传统制造优势,另一方面,让重庆的科技终端产品更智能。在具身智能、生物制造、空天信息等新兴行业“走快一步”,其间萌动的新质生产力,正是最可期待的增量。一个个未来产业,也在“智造”着一座城市的未来。

要持续激发制造业的新动能,制造业需要完成从“大”到“强”的跃升。在西南大学经济管理学院教授 涂建军看来,要实现重庆制造业动能持续跃升,需构建“四维聚能”体系:第一,通过全链条数智化,实现制造体系根本性提效。要以智能化打通数据孤岛,驱动效率革命;第二,通过工业品消费品化转型,实现产品价值深度增值。要将技术优势转化为市场溢价能力,推动前沿技术向体验型消费产品转化;第三,通过集群生态协同,实现产业规模能级战略性扩容。要以系统合力构筑不可复制的竞争优势,发挥“链主”企业引领作用,强化核心配套与产业链韧性;第四,通过“产学研用金”深度融合,实现创新动能长期可持续。要将科技势能转化为产业迭代的永续引擎,加速科技成果产业化落地。重庆需以数字化重塑制造逻辑,真正成为“全球智造”版图上的闪耀坐标。

面对“未来”,所有城市都想赢在起跑线上。谁抓住了制造业的未来,谁就有希望赢得未来。在新型工业化浪潮中,这座曾以“重工业”立市的城市,正在演绎着中国制造业转型升级的生动样本,更为广阔的未来产业图景,正和现代化新重庆一起步步走近。这也将考验“重庆制造”长远的耐心和后劲。