“坚如磐石的理想信念、不折不挠的凛然斗志”——这是红岩精神科学内涵的重要组成部分。当这两句话响起,许多人脑海中会浮现出“江姐”江竹筠的形象。在众多红岩英烈中,为何“江姐”这个名字能够穿越时空,迸发强大的精神力量?今天的“红岩精神 永放光芒”,让我们从她狱中写下的一封托孤遗书说起。

重庆红岩革命历史博物馆讲解员冯祝君:“假若不幸的话,云儿就送你了。盼教以踏着父母之足迹,以建设新中国为志,为共产主义革命事业奋斗到底。孩子们绝不要娇养,粗服淡饭足矣。”

重庆红岩革命历史博物馆讲解员冯祝君:“我们特别把这一段选取出来,就是因为很多观众在读到这封信件的时候,其实对于这一段他们是有很大的共鸣的。从中他们不仅能够感受到江竹筠是一位有着钢铁般意志的革命者,也更能感受到她是一个有血有肉的普通人。”

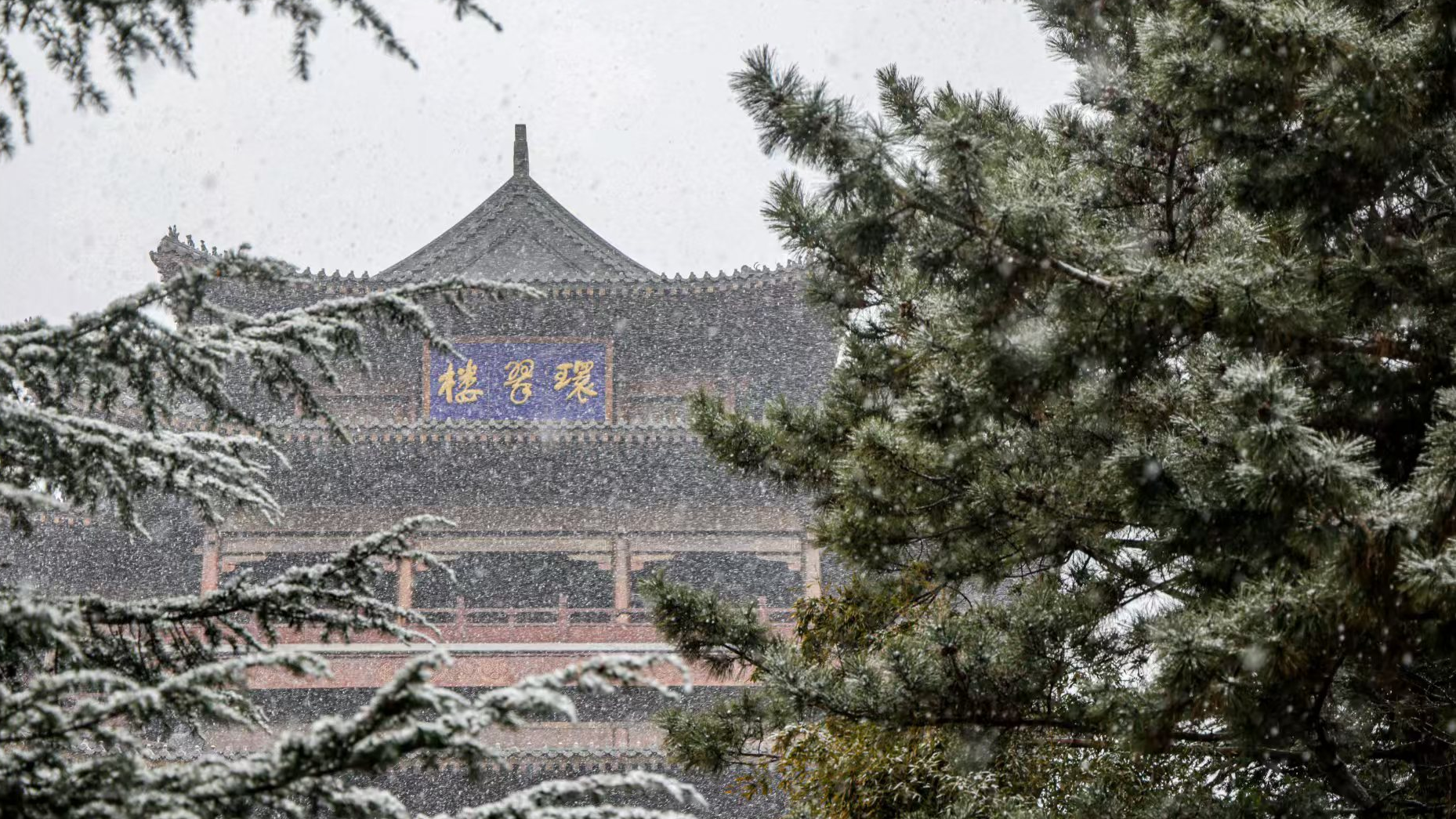

这封托孤信是江竹筠,也就是我们熟知的“江姐”,于1949年8月在渣滓洞监狱中写下的。当时,她因叛徒出卖被捕入狱,在遭受酷刑的间隙,用生命最后的时光写下了对儿子“云儿”的殷切期望。江竹筠1920年出生,19岁加入中国共产党,牺牲时年仅29岁。这位被难友们尊称为“江姐”的革命者,其实是一位身材娇小的女性,这与其在狱中展现出的钢铁意志形成了巨大反差。

重庆红岩革命历史博物馆讲解员冯祝君讲述到:“因为其实江竹筠的个子是比较娇小的,但是她不管是遇到比如说竹签子,或者是老虎凳等各种刑法,她就说到:竹签子毕竟是竹子做的,共产党员的意志是钢铁,所以在监狱当中难友们就赞颂他是‘中华儿女革命的典型’。”

江姐的故事之所以能够代代传颂,与小说《红岩》的深入人心密不可分。正如广为流传的“狱中绣红旗”情节,其真实事件发生在白公馆男牢,经作者艺术加工后,融入江姐等女党员身上,这使得江姐的形象更加丰满、更具感染力。

重庆红岩革命历史博物馆讲解员冯祝君:“我相信她的革命事迹也是给了很多人力量的。所以这也就是在教育我们,平时在我们的工作或者是学习生活当中,其实如果我们有了自己的目标,也应该持之以恒的坚持,并且要为它倾尽自己全部的力量。”

(重庆广电-第1眼TV记者 刘恋 伏毅 汤海林)