由中国、德国、美国等多国科学家组成的研究团队,通过研究贵州省仁怀市大坝镇五岔村发现的一批保存良好的恐龙足迹化石,鉴定其为蜥脚类、基干蜥脚形态类、兽脚类与基干鸟臀类的足迹组合,反映出当地在侏罗纪早期为湖岸沙坝环境,适合多类群恐龙活动。这一成果11月24日发表于国际学术期刊《亚洲地球科学杂志》。

贵州仁怀地区是华南地区早侏罗世恐龙化石的重要分布区。据了解,过去该区已发现了大量蜥脚类与兽脚类足迹,但系统性的多类群共存足迹仍较少。2020年至2024年期间,贵州大学、中国地质大学(北京)等单位在五岔村及其周边陆续发现了多个古脊椎动物足迹点。

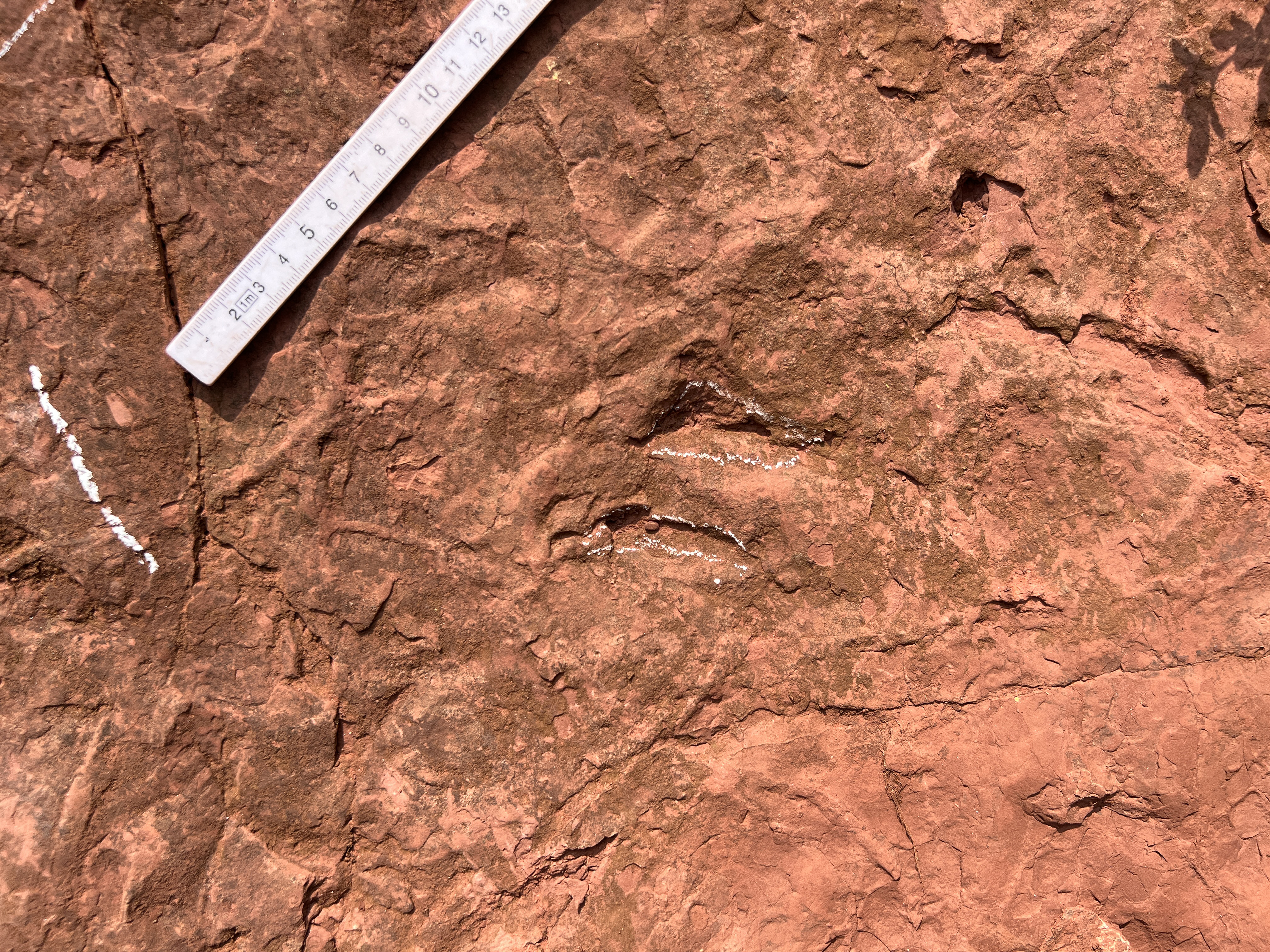

中国地质大学(北京)副教授、恐龙奥秘科学馆馆长邢立达介绍,五岔恐龙足迹群完整记录了蜥脚类、基干蜥脚形态类、兽脚类与基干鸟臀类恐龙共存的景象。其中发现的蜥脚类足迹最长可达60厘米,与四川盆地常见的早侏罗世蜥脚类足迹群具有一致性。小型基干鸟臀类恐龙留下的活动痕迹中,部分步迹长度仅6至7厘米,但步幅相对较大,推测其曾处于奔跑状态。

在这些足迹中,一组仅保留两趾痕迹的足迹最引人关注。研究团队认为,这些足迹可能是三趾型恐龙在奔跑或“蹬踏”时仅留下两趾的前端划痕,而非由真正的二趾型恐龙所致。由此判断,在一定条件下,三趾型恐龙完全可能留下“类二趾”印迹——这对未来鉴定早期恐爪龙类足迹具有重要意义,也为解释全球范围内“疑似二趾印迹”提供了新的参照。

据悉,这些被发现的足迹化石目前都保存在原地,部分保存精美的二趾型足迹通过三维扫描和3D打印制成的模型将在位于广西南宁的恐龙奥秘科学馆对公众展示。

邢立达表示,此次新发现丰富了贵州早侏罗世恐龙动物群的研究。随着更多足迹点被勘查,仁怀地区有望成为研究中国早侏罗世恐龙活动的重要窗口。(记者魏梦佳、郑明鸿)