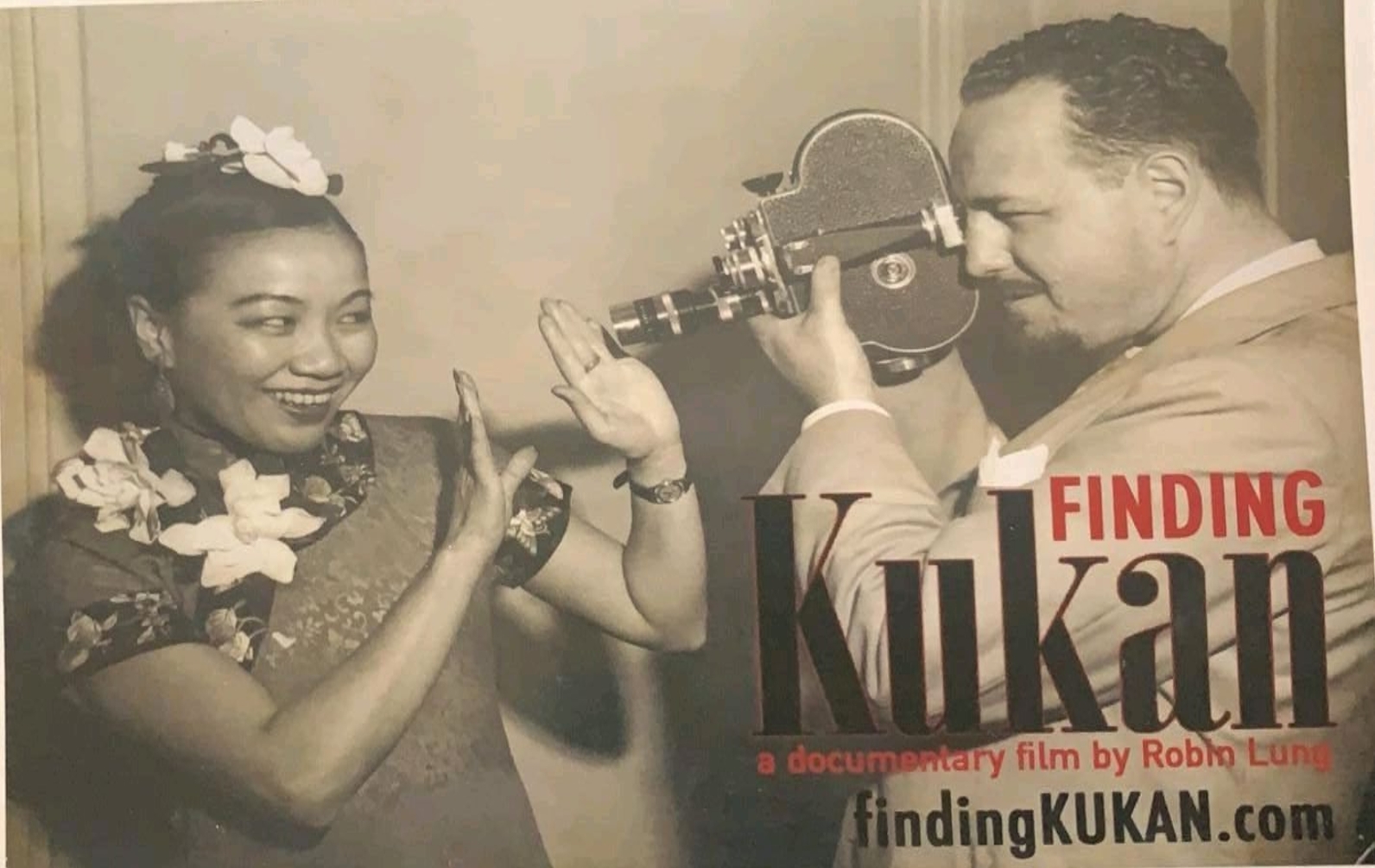

2025年6月,曾荣获奥斯卡特别奖的纪录片《苦干》(KuKan)在奥斯卡电影博物馆公开放映,激发了中美观众的深层共鸣。这部由美籍华人李玲爱(Li Ling-Ai)策划并出资,美国战地摄影师雷伊·斯科特(Rey Scott)于抗战期间拍摄的历史影像,曾在1940年代感动无数西方观众。如今,尘封八十年的原始资料在重庆的有序推动与系统修复下重焕光彩,并实现对外展映,重现了中国人民在抗战时期的真实图景,也在全球传播语境中展现出强大的文化穿透力与情感张力。

影片出資人李靈愛後人昆西·李女士、拍攝斯科特的兒子馬克(Mark Kenneth Scott)和《尋找<苦幹>》導演羅賓龍女士在奧斯卡博物館放映儀式上發言。

一、历史影像的“再激活”与跨文化共鸣的可能性

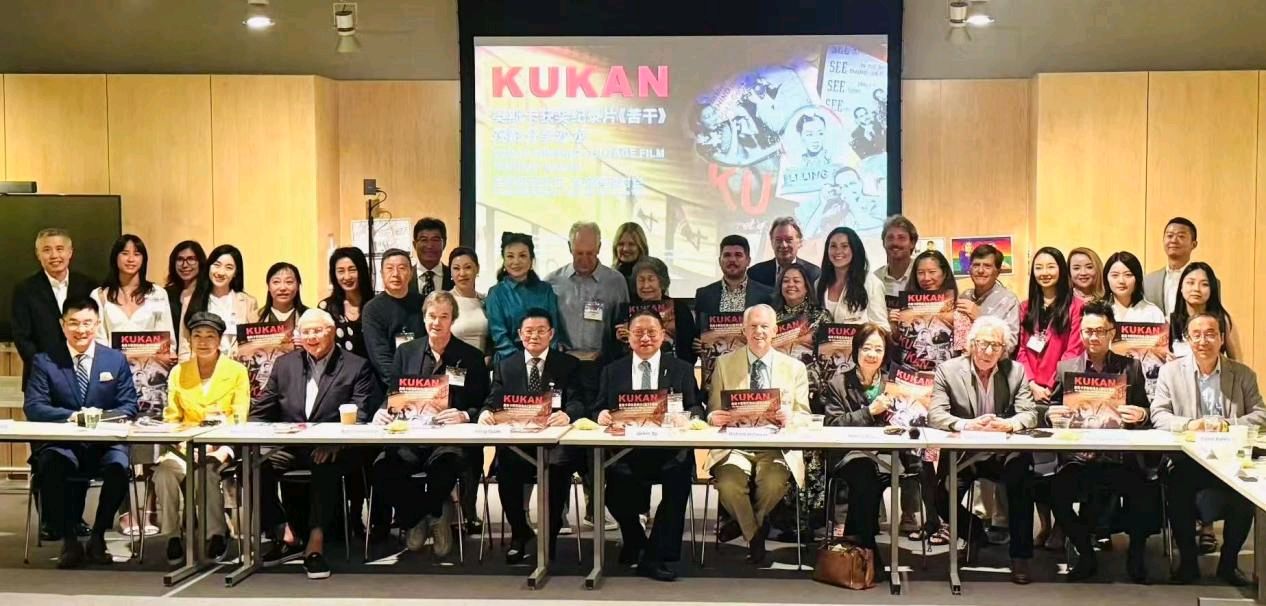

与以往不同,这场放映并非单纯的纪念仪式,而是一次意义深远的文化传播事件。影片由中国团队历时数月修复,以数字化、高清方式重现80余年前的历史真实,并在当下的国际传播语境中激发了超越国界与地域的情感共鸣。尤其值得关注的是,此次活动由重庆市委宣传部统筹指导,联合重庆国际文化交流协会、西部国际传播中心、亚洲文化艺术基金会等单位主办,通过高度专业化与情感化的传播部署,使这场影像回归不仅具备技术完成度,更体现出深厚的文化理解力与国际对话能力。

作为一名长期从事跨文化传播研究的学者,我将此次放映与其所激发的多维回响,视作中国影像记忆在全球语境中“再语境化”(recontextualization)的典型个案,其深层意义不仅在于“重现过去”,更在于“唤醒未来”——唤醒我们对文化记忆建构方式的反思,对国家形象表达路径的更新。

作为一部拍摄于1939至1940年间、由美籍摄影师雷伊·斯科特(Rey Scott)与华裔女性艺术家李灵爱(Li Ling-Ai,也称 Gladys)共同完成的纪实影像,《苦干》所呈现的是抗战时期中国西南大后方的真实图景。其历史价值毋庸置疑,曾获1942年奥斯卡特别奖。但更引人关注的是,这段曾一度被遗忘的影像如何在当下国际传播现场获得“再激活”(reactivation)?换言之,当一段历史影像穿越时空,再度在异国他乡的荧幕之上被观看、被感动、被理解,它所经历的绝非简单的“复制”或“转述”,而是一种嵌套于媒介技术、文化政治与情感认同之中的多重重构。

中國代表團重慶市對外文化交流協會會長管洪發言,強調以影像為橋樑、以文化為紐帶,講好“重慶故事”,傳遞城市溫度與國家形象。

《苦干》的数字修复并非简单的“复制”,它是一场在文化记忆系统中进行的深度再生产。借助人工与AI技术协同修复,这部珍贵的胶片影像不仅恢复了画面和声音,更重建了历史的现场感与经验强度。在修复技术的帮助下,影像重新获得观看的“现在性”,从而引发了受众的跨文化共鸣。这一现象印证了斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)“表征理论”中的核心观点:意义并非来自图像本身,而是在不断变化的社会语境中被“编码”与“解码”。

更为重要的是,《苦干》的传播并未依赖宏大的国家话语,而是通过历史亲历者后代的深情讲述、地方文化机构的精细安排、华裔导演的艺术参与、以及普通观众的情感回应,构成了一种由“多主体参与”实现的“非对抗性传播”范式。在这场传播实践中,我们看到的是影像作为“情感中介”(affective medium),如何在全球多元社会中建立共鸣通道。这正是萨拉·艾哈迈德(Sara Ahmed)所言“情感作为文化实践”的真实写照:人们不是仅仅“接收信息”,而是“在被触动中生成意义”。

《苦幹》洛杉磯推介會現場,影片攝影師斯科特的兒子馬克 (marker. Kenneth Scott 右2)、前美國教育部助理部長張曼君博士(右3)、奧斯卡獲獎導演理查德·安德森(Richard L.Anderstand,右1)、東洛杉磯學院終身教授劉榮文教授(左1)、好萊塢獲獎著名華裔設計師黃方遒(Fong “ chaptain” Hong,左2)、本文作者內蒙古民族大學教授劉乃歌博士(右3)等嘉賓出席活動。跨文化對話在現場展開,共同見證影像喚起的歷史共鳴與情感穿透。

二、影像作为文化记忆的“第二文本”:从纪实影像到跨文化传播的符号转换

在当代媒介文化研究中,历史影像已不仅是原始事件的机械记录,它更是一种可被重新编码的“第二文本”(second text)。这一概念强调,影像在离开其生产语境后,往往会在新的文化环境中被“再解读”、“再叙事”,并产生新的社会意义。《苦干》正是这样一部具有高度可变性与文化流动性的历史文本。它不仅是抗战中国的视觉记录,也是全球记忆体系中一种不断生成与流转的文化资源。

在此次放映活动中,市委宣传部门与多家文化单位,共同推进《苦干》的跨文化传播与学术转化,不仅保障了展映的制度支持,更体现了地方文化传播实践对国家叙事的前沿回应。与其说是一次“电影放映”,不如说是一次文化记忆的策展实践——它以地方为轴心,以历史为媒介,激活了中美观众之间的情感通感与记忆回声。

玛丽安娜·赫希(Marianne Hirsch)在“代际记忆”(postmemory)理论中所指出的:第二代或“旁观者”对历史事件的情感联结,往往不是通过直接经验获得,而是通过影像、讲述和物质文化等“媒介痕迹”间接传承。而《苦干》展现的,恰是这样一种被历史遮蔽的经验如何在数字技术的帮助下重新获得观看主体。比如片中对重庆“八一九”大轰炸的彩色影像,不仅具有档案意义,更以视觉震撼构成了观众的情感入口。正是在这种震撼中,记忆不再是知识性的复述,而是成为感官性的再体验。

此外,《苦干》在1942年曾获奥斯卡纪录片特别奖,但其影片长期湮没,仅在小范围内传播。此次修复与公开放映,不仅是对影像文本的技术“修旧如旧”,更是一种文化维度上的“记忆政治”(memory politics)实践。安德烈亚斯·胡伊森(Andreas Huyssen)指出,现代社会并非遗忘,而是“记忆泛滥”,在其中,国家与机构需要主动选择哪些影像应被“保留”、“修复”、“传播”,哪些应被“沉默”或“淡化”。从这一角度来看,重庆方面推动《苦干》的再发现与海外展映,是一种主动塑造文化记忆、重写国际传播叙事结构的举措。

在此次活动中,美国观众的情感回应也进一步验证了《苦干》的跨文化传播价值。美西华人学会会长、东洛杉矶学院世界语言文化系终身教授刘荣文表示:“影片修复得令人震撼,仿佛历史重新站在我们面前。”现场观众伊丽莎白则动情地说:“从未想过一部八十多年前的影片还能如此清晰、生动,太难以置信了。”另一位观众安德鲁则指出:“视觉冲击远比文字档案更为直观有力。”这说明,影像所生成的不只是“历史知识”,更是“历史感”。从传播学角度看,这正是图像在全球语境中建构“集体记忆”(collective memory)的核心机制之一。

从“纪实文本”到“文化符号”,《苦干》的身份已悄然转变。它不仅讲述了一个关于战争、牺牲与坚韧的民族故事,也成为中美之间一种以情感共鸣为基础的文化对话工具。在这一过程中,重庆的角色不再仅是影像的生产地,而成为历史与当下、地方与全球之间的记忆中枢。这种由地方政府主导、以民间情感为通道、以国际文化平台为节点的传播范式,为当代中国文化“走出去”提供了极具启示意义的操作模型。

《苦幹》攝影師斯科特的兒子馬克 (marker. Kenneth Scott 左3)在推介會上動情講述父親拍攝《苦幹》的往事,並回憶童年時代在家中觀看影片的場景,數度哽咽,現場氣氛感人至深。

三、跨文化传播中的“再语境化”机制:媒介、情感与理解的协同建构

在全球语境中进行历史影像传播,往往面临一个核心挑战:如何让“他者的历史”被“当下的观众”真正理解,并在情感上产生共鸣。这并不是语言层面的问题,而是文化编码与接受结构的问题。《苦干》的成功放映恰恰提供了一个范例:在数字化、机构协作与情感引导的共同作用下,一部中国抗战纪录片完成了从“历史文献”向“跨文化交流事件”的转化,其内在机制可被归纳为一个深度的“再语境化”过程。

所谓“再语境化”,是指文本脱离原有历史语境后,在新的文化场域中被重新置入、重新理解的过程。这一概念由传播学者查尔斯·巴泽尔曼(Charles Bazerman)与诺曼·费尔克拉夫(Norman Fairclough)Fairclough提出,在跨文化传播中尤为关键。就《苦干》而言,其原始语境是20世纪40年代中国的战争与动员,而其重生的语境则是21世纪中美之间的公共文化交流。在这一次“语境迁移”中,媒介技术、叙事框架与接受结构共同作用,使影片产生了超出原意的传播能量。

首先,数字修复技术的介入并非只是物理性的“修补”,而是一种“观看方式的更新”。在AI插帧、智能降噪等技术支持下,原始胶片所承载的历史印记被赋予了高清晰度与强临场感,使原本遥远的历史事件以近乎“在场”的方式重返观众视野。这种体验更新,正如瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)在讨论“技术复制”时所言,复制不仅改变了艺术的“灵光”,更赋予其全新的社会功能。在此语境下,技术不是历史的干扰,而是文化记忆激活的触媒。

其次,叙事方式的再组织也极为关键。不同于战争宣传片常见的单一视角,《苦干》展现出一种“温情中的力量”,即以日常生活中的中国人为主体——挑夫、母亲、学生、游击队员——将抗战精神具体化、人性化。这种叙事策略打破了受众对战争题材影片“悲情化”或“意识形态化”的预期,反而以“个体视角的真实”建立起信任感。许多观众在观影后表示,他们“第一次如此具体地看见那个时代的中国”,这正是斯图亚特·霍尔所强调的“表征是建构意义的过程”在跨文化传播中的典型实践:意义的建构,不仅靠说什么,更靠怎样呈现。

再次,不可忽视的是情感作为文化传播中最具穿透力的媒介。在奥斯卡博物馆的展映现场,不同族裔、不同背景的观众对影片中重庆市民在废墟中重建家园的片段反应尤为强烈。有观众泪流满面,有人起立鼓掌,还有许多观众围住斯科特的后代表达敬意。传播的有效性,正在于这种“非语言的共振”。萨拉·艾哈迈德在《情感的文化政治》中指出,情感并非内在的心理反应,而是流动于物、身体与叙述之间的社会力量。在《苦干》的跨文化传播中,情感成为打通语言、身份、记忆障碍的关键通道,它让“历史的他者”变得“可以被感知”。

这一传播过程是由地方机构——重庆市委宣传部及其协作单位——发起、组织并参与其中。通过重庆代表团成员与美国民间社会的面对面交流,以及家属代表、学者、导演等多元身份的融合参与,此次《苦干》的传播成为一个真正意义上的“文化事件”(cultural event),其影响力超越了一次简单的放映,延伸为一次中美民间记忆的联结、一种全球观众共同参与的视觉仪式。

归根结底,真正的跨文化传播从不依赖强制灌输或灿烂包装,而是建立在“理解之可能”的基础之上。而《苦干》的洛杉矶展映告诉我们,当媒介技术得当、叙事策略精准、情感路径真诚,即便是80年前的胶片影像,也能成为今日世界之间最柔软却最有力的文化桥梁。

中國駐洛杉磯總領事館副總領事李志強(右1)、重慶市對外交流協會會長管洪(左2)、中美電影節主席蘇彥韜(左1)與外國貴賓合影。

四、文化认同的重塑与国家形象的建构:从影像传播到精神叙事

在全球传播格局不断裂变重组的当下,文化产品的对外输出早已超越“传递信息”的初级功能,它越来越成为建构国家形象与重塑文化认同的重要手段。特别是在涉及国家历史与集体记忆的传播场域中,影像不仅记录过去,更承担起重新诠释“我们是谁”的叙事使命。

此次《苦干》的跨国传播正展现了这一文化机制的复杂性。它不是一部“新创”的主旋律影像,而是一部“再发现”的历史作品;它不是“对外宣传”的产物,而是在当下被赋予新意义的文化遗产。在这种“介于官方与民间之间、介于历史与现在之间”的特殊属性中,《苦干》所唤起的,不仅是观众对中国抗战精神的认知,更是对中国作为一个具有深层文化记忆与人文价值的国家的重新认识。

重庆市委宣传部在其中发挥了无可替代的策划与引导作用。他们不是单纯地“组织一次活动”,而是以一种面向全球的文化思维,联动电影资料馆、抗战研究机构与地方文化传播组织,将一部尘封影像整合为一个可传播、可共鸣的国际叙事。他们不仅重视技术层面的修复,更着眼于文化表达的温度与共情点,把《苦干》从一段“被发现的记忆”,转化为一项“可以激活的传播资产”。这一操作显示出地方宣传系统正在由“叙述主体”逐步演进为“记忆平台”与“国际文化策展人”。

这一实践过程也印证了西方文化理论中关于“文化身份流动性”与“国家形象建构”的协同关系。斯图亚特·霍尔在其文化研究中提出:“身份不是本质,而是一种持续建构的过程。”国家形象亦如此:它不是固定的“输出物”,而是在传播、接受、反馈与再生产的过程中被不断塑形。《苦干》的重映,不仅塑造了一个充满韧性与尊严的抗战中国形象,更展示了当代中国在处理历史、记忆与传播之间的理性、温和、开放而富有诚意的文化态度。

此外,《苦干》这一传播事件的成功,也说明国家形象建构并不总需要宏大叙事与全媒体矩阵的高压推进,相反,有温度、有细节、有历史质感的微叙事(micro-narrative)往往更容易穿透文化边界,打动他者。《苦干》中那些没有被配音的重庆母亲、游击队员与挑夫,他们沉默的目光、奔跑的身影、废墟上的笑容,是国家认同最真实也最可信的映照。

在这一语境中,“国家形象”不再是政治标签的输出,而是一种经由人文路径自然生成的认知结构。重庆作为影片的重要发生地、修复工作的主导者与传播行动的组织者,也从一个“抗战地理”的历史意象中升格为当代中国文化自信的代表符号。地方的文化能动性,成为了文化外交的桥梁。

总之,《苦干》所展现的国家形象建设,超越了传统“外宣”的概念,它体现了一种“情感引导+文化传承+技术叙事”三位一体的文化传播新机制。在这个机制中,重庆市委宣传部不仅是执行者,更是全球文化对话的组织者与记忆政治的协调者。这一经验无疑对国际文化传播具有重要启示意义:让历史说话,让影像共情,用一部片子讲清一个民族的精神肖像。

奧斯卡獲獎導演理查德·安德森(Richard L.Anderstand)在洛杉磯推介會現場發言,肯定了《苦幹》的影像修復與文化價值,認為其“以當代方式啟動了真實歷史”。

五、结语:文化传播与未来记忆的中国路径

《苦干》在奥斯卡电影博物馆的重映,不仅是一部影像的归来,更是一次关于文化传播与记忆建构的深刻启示。在当前全球格局愈加复杂、文化身份认同频繁变动的背景下,如何有效开展对外传播、讲好中国故事、建设国家形象,已成为文化战略层面不可回避的关键议题。而《苦干》所引发的跨文化情感共鸣与全球观众的积极回应,提供了一条深入文化深层结构的传播路径:以历史影像为媒介,以人文关怀为内核,以地方行动为支点,构建具有全球穿透力的记忆叙事。

这部影像的“复活”并非偶然,而是多重条件叠加下的结果:数字修复技术的进步、机构之间的高效联动、传播策略的精准执行,以及最重要的——文化主体意识的转变。从重庆市委宣传部主导的策划与统筹到修复团队的技术攻坚,从影片主创后代的真情致辞到观众的深情回应,每一个环节都体现了当代中国文化传播从“内容输出”转向“意义共建”的根本转变。

与此同时,本文所揭示的传播机制,也印证了当代西方文化理论中有关“记忆政治”“跨文化情感”和“文化认同生成”的诸多观点。从Benjamin到Hall,从Ahmed到Huyssen,众多理论家的核心主张已不再是对“意义中心”的把握,而是对“意义流动”的捕捉。而这恰是当代中国传播研究需要正视的现实语境:在面对全球公众时,文化传播不是压倒性的说服力,而是细水长流的理解力;不是灌输式的灿烂言说,而是共情式的真实抵达。

重慶市對外文化交流協會執行秘書長陳謀(右)與美國東洛杉磯學院終身教授劉榮文(左)在《苦幹》奧斯卡電影博物館推介會現場合影,見證歷史影像的再啟動與文化共鳴的當下生成。(攝影:葉子)

因此,我们应当承认,“讲好中国故事”并不等同于讲述一个标准的“成功模板”,而更应该是对中国历史、社会与个体命运复杂性的温柔展现。在《苦干》中,重庆市民的坚韧、普通人的抗争、跨文化友谊的缔结,这些原本属于战时历史的片段,却因数字技术的介入与传播逻辑的更新,被转译为一种跨越时空的“共情语法”。它所构建的,是一种“以记忆为中介的文化传播”,一种可被不断扩展的“中国路径”。

这种路径的核心,是要在“文化自信”与“文化敏感性”之间找到平衡点。既要自信于中华文化深厚的精神资源与历史逻辑,也要敏感于全球受众的文化感受与媒介习惯。未来的国际传播,应更多依赖像《苦干》这样具有人文温度、技术含量与历史厚度的“叙事共同体”,在跨文化的传播空间中建立持久的理解与信任。

历史并未终结,记忆仍在生成。我们需要的不是更多的“声音叠加”,而是更深的“意义穿透”。《苦干》以其静默的影像语言告诉我们:最有力量的传播,不一定是最响亮的,而往往是最真实的;最动人的形象,不一定来自宏大宣告,而往往源自人民自身。这一点,重庆做到了。

未来,当我们再次谈论中国故事的世界表达,不妨记住《苦干》的那一刻:当历史在光影中被点亮,当观众在黑暗中静静流泪,当掌声在奥斯卡博物馆久久不息,中国的文化传播,正迈入一个全新的时代。

【作者簡介】:劉乃歌,文學博士,旅美學者,內蒙古民族大學教授、研究生導師,曾任英國斯泰福廈大學訪問學者。現為中國日報東西方文壇副總編、世華文藝編委、美國東西方出版社副總編、美洲文化之聲副總編。

主要研究方向為文藝美學、跨文化傳播與影視文化研究,關注影像敘事中的文化表達與中西傳播語境中的接受問題。在學術期刊發表論文五十餘篇,出版學術專著三部,成果多次獲國家級與省部級獎勵。

作為文學創作者,其小說、詩歌與散文發表於海內外多家媒體,語言細膩沉靜,擅長探討記憶、身份與文化認同等主題,展現出深刻的人文關懷與審美追求。