近日,重庆市规划和自然资源局、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所牵头开展的重庆特异埋藏化石库新鱼化石材料研究再获新进展,研究成果在《古脊椎动物学报》(Vertebrata Palasiatica)上在线发表。

双叉苗家鱼生态复原图,重庆市规划和自然资源局供图

记者了解到,2022年9月,重庆市规划和自然资源局联合中科院朱敏院士团队在国际学术期刊《自然》(Nature)上以封面论文的形式报道了重庆特异埋藏化石库的发现,大大改变了对脊椎动物早期演化的传统认知,引起国际学界广泛关注。为保护研究重庆特异埋藏化石库,重庆地质矿产研究院作为工作承担单位开展了深入的研究工作,先后发现了保存完整、数量众多、属种多样性极高的有颌鱼类及无颌鱼类。

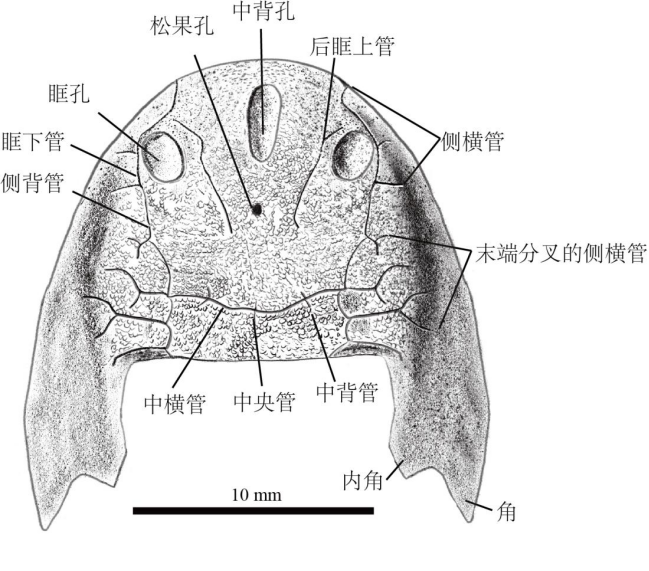

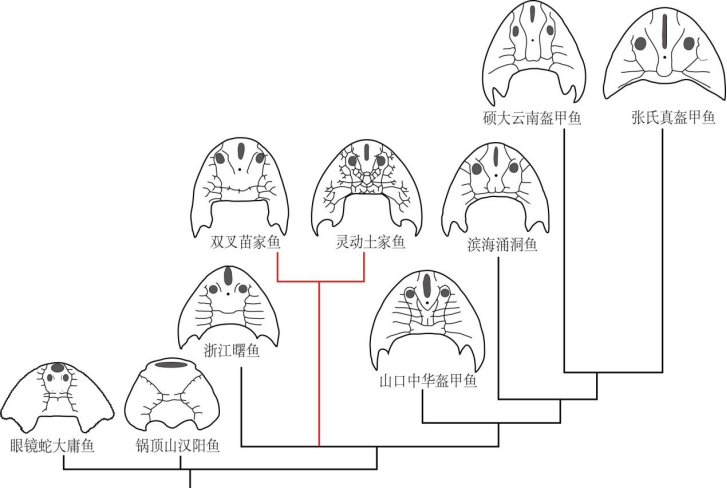

本次报道的盔甲鱼类双叉苗家鱼(Miaojiaaspis dichotomus gen. et sp. nov.),为重庆特异埋藏化石库再添一新的无颌鱼类成员。研究团队通过详细的比较解剖学研究,发现双叉苗家鱼和2022年登上《自然》(Nature)期刊封面的灵动土家鱼(Tujiaaspis vividus)关系密切,二者具有很多相似的特征。系统发育分析显示,双叉苗家鱼与灵动土家鱼共同组成一个单系类群,被命名为土家鱼科(Tujiaaspidae)。

双叉苗家鱼头甲素描图。重庆市规划和自然资源局供图

“土家鱼科”已灭绝近4.36亿年,由土家鱼和苗家鱼两个属组成(两个属名均来自秀山土家族苗族自治县)。它是继“涌洞鱼科”之后,重庆命名的第二个科级古生物分类单元,土家鱼科的建立为脊椎动物生命演化之树增添了原始的粗壮枝干。

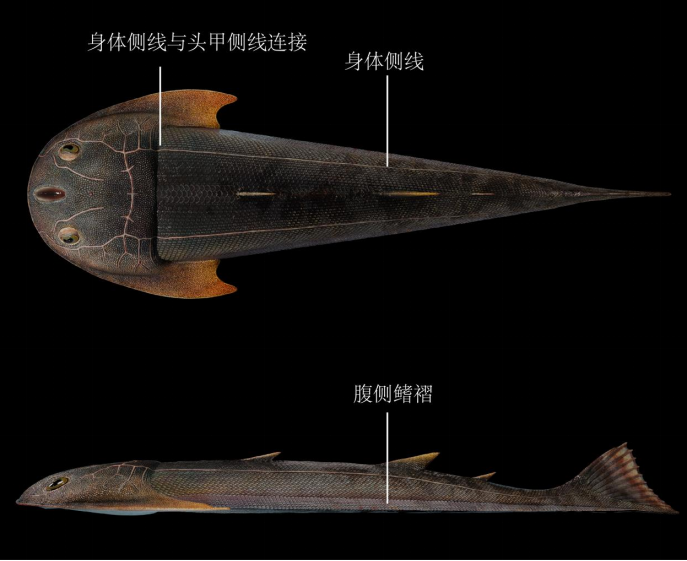

此次发现的双叉苗家鱼完整保存了与头甲相连的部分身体,以及位于身体腹面两侧的成对鳍褶。盔甲鱼的鳍褶最早报道于Nature的灵动土家鱼,盔甲鱼通过鳍褶的摆动和收缩增加它的游泳能力,盔甲鱼成对鳍褶的发现为脊椎动物成对附肢起源的“鳍褶理论”提供了关键化石证据。继灵动土家鱼之后,我们又在双叉苗家鱼中发现了鳍褶的存在,这可能代表着腹部鳍褶在盔甲鱼中广泛存在。在六千万年以后,正是这对鳍褶演化为了脊椎动物登上陆地的四肢,成为了脊椎动物动物称霸地球的“左膀右臂”。鳍褶正是脊椎动物“四肢的雏形”。

双叉苗家鱼身体侧线与成对腹侧鳍褶。重庆市规划和自然资源局供图

同时,双叉苗家鱼的身体上还发现了一对纵贯身体的侧线,这是在盔甲鱼中的首次发现。侧线是存在于鱼类和两栖类身上重要的感觉器官,就如雷达一样,通过侧线脊椎动物能够感知外界水的流向、压力,探测周围环境和其他生物并快速做出反应。此次双叉苗家鱼中发现的成对侧线,为认识盔甲鱼类侧线系统的形态以及其躯体侧线与头部侧线的连接方式提供了新的关键科学信息。

真盔甲鱼类系统发育简图。重庆市规划和自然资源局供图。

中国科学院院士、中国科学院脊椎动物演化与人类起源重点实验室主任朱敏院士表示:重庆对古生物研究十分重视,也很有成果。“重庆特异埋藏化石库”中的4.36亿年前的远古鱼类,以特异埋藏的方式被完好地保存下来,让我们有机会去研究一些过去未知的演化信息,填补了“从鱼到人”演化史上缺失的初始环节,改变了世界对于生命演化的传统认知。