作为长江上游重要生态屏障的最后一道关口,近年来,重庆积极探索差异化的生态修复路径,一体推进治水、治气、治山、治岸等“九治”攻坚,为重庆高质量发展注入澎湃的绿色动能。绿韵绘“山城”,我们首先来看看昔日废弃的矿山,如何重披绿装,成为深受百姓喜爱的“生态乐园”。

矿山“焕新”

成了游客眼里的“香饽饽”

这些广告和影视的拍摄地位于北碚静观镇中华村的一间民宿内,曾经这里是一个矿尘漫天的矿区,经过4年的生态修复,如今已变成了一个绿树环绕,广受游客 欢迎的一个度假休闲旅游地。

民宿负责人周松告诉记者,以前的碎石场关停后,这里上演了矿山变青山、矿区变景区的转变,乡村旅游发展起来,民宿生意也日渐红火。每天有很多的客人自驾车过来进行赏花和摘果,每年可以带动村集体分红15万元。

同样实现绿色蜕变的还有梁平区百里竹海腹地的猎神村。石膏矿关停后,当地用2年时间对130余亩矿坑实施复垦复绿。塌陷区天然梯坎地还被创新改造为100余个串联的梯级塘,种植莼菜、慈姑等10余种水生作物。2024年猎神村的村集体经济收入达到了350万元以上,人均可支配收入也达到了38000元。

来自市生态环境局数据显示,截至目前,我市已累计修复历史遗留和关闭矿山7025公顷。值得一提的是,矿山的生态修复,不是简单“复绿”,而是构建起“生态-产业-民生”的发展新路。“矿坑+文旅”、“湿地+森林”,差异化的修复路径,既解决了历史遗留的生态问题,又为乡村振兴找到了新的增长点。

说了治山,再来看治水和治岸,这两者其实密不可分,水污染是在水里,但根子却在岸上。我市在全国率先开展长江入河排污口排查整治试点,建立从污染产生源头到受纳水体的全链条水环境监管体系。这样的系统治理,又带来了怎样的变化呢?

在江北区盘溪河滨江公园的高架桥下,曾经的滩涂,如今已打造为灯火通明、人声鼎沸的“N37桥角角夜光营地”。

在“N37桥角角夜光营地”不远处,就是生态治理后的杨家河沟入江口段:绿树环绕中,一条清澈的河流顺着边坡一路向南,最终汇入嘉陵江。经过三年多的生态治理,江北区杨家河沟雨污分流改造项目,共完成24处错接点的130余处管网病害整治,154个入河排污口全部完成整治销号。

抓住入河排污口这个“牛鼻子”,倒逼岸上各类污染源治理,江北杨家河沟的变化,其背后,是从单纯的环境治理向空间重塑和经济活化的升级。这一实践还入选了全市生态文明建设实践十大成果案例。数据统计,目前长江、嘉陵江、乌江干流重庆段4012个入河排污口整治完成率已达98%,解决了一大批污水直排乱排问题。

说到治水,我市农村面积占全市的95%,今年6月,我市实现农村黑臭水体全面全域动态清零,超80万名群众从中获益。如何做到的?我们接着关注。

“一水一策”

305万平方米黑臭水体实现动态清零

荣昌区仁义镇的鸭子塘水库,过去是当地居民避之不及的污水塘,而今,这里的水质显著改善,完成黑臭水体治理销号。居民赖久福说,以前水看着是黑的绿的,旁边过路都闻得到腥臭味,现在水质看起来要清澈得多了,而且也没有异味。

村民房前屋后的雨水沟,如果管理不当,也极易发展为黑臭水体。过去,南岸区南山街道石牛村因污水管网缺失、雨污混流,周边居民抱怨纷纷。为此,当地新建污水管道758米,修建化粪池,从根源上消除了黑臭水体。

2023年实施排查治理以来,我市全面建立“一水一策”问题清单,实现“源头截污控源、过程生态治理、末端综合利用”。截至今年6月底,全市排查建档的1314个、305万平方米农村黑臭水体已全部完成治理。

动态清零是第一步,防止返黑返臭是关键。我市制定《农村黑臭水体长效管护和动态清零工作机制》,进一步压实区县、镇街、村社巡查管护责任,用房前屋后“小事”织就民生幸福网。

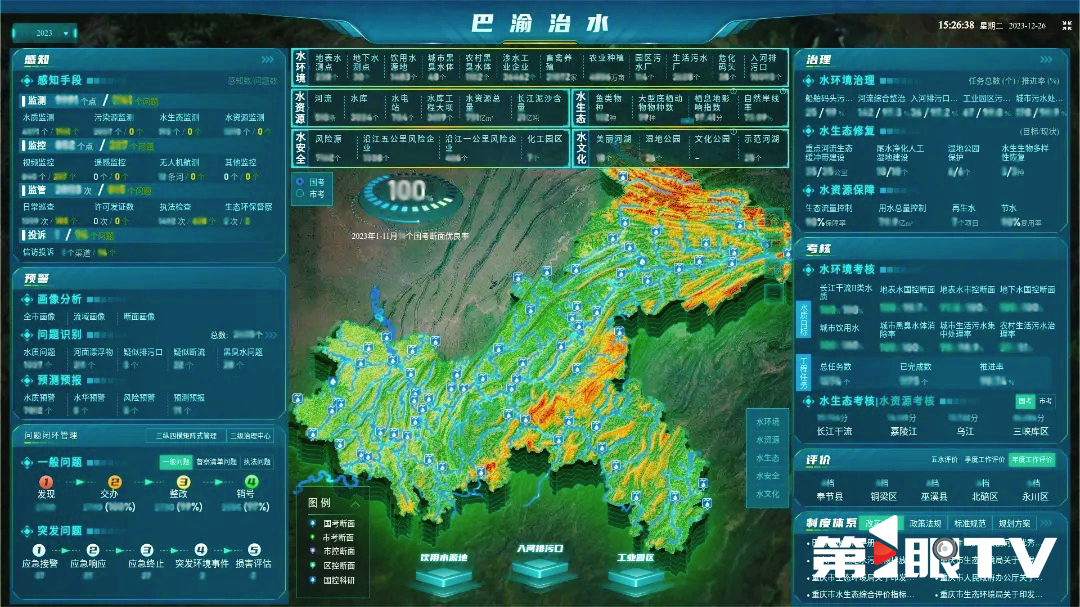

数字技术也为治水提供了强大支撑。 我市已将农村黑臭水体治理纳入“巴渝治水”数字场景运用, 这套系统整合了900余项跨部门数据,汇集了1.6万余个监测感知点,构建起“快速感知、风险研判、态势分析、高效处置”治水监管体系。重庆的生态修复,正是得益于一系列机制创新。

重庆市科学技术研究院雷晓玲教授认为,对我市而言,生态修复已不仅仅局限于生态工程,而是与城市空间重塑、民生改善、产业升级紧密结合,形成了绿色发展新动能,也为超大山地城市现代化治理成功探索出一条示范性路径。要让生态修复的绿色动能更加持久、广泛地产生效应,还需从以下几个方面持续发力:

第一,要注重差异化精准施策。要根据山区、丘陵、库区和超大城市等不同区域的特点,选择最合适的修复方式和治理重点。第二,要不断加强数字化对监管体系的支撑,把更多的生态治理关键节点纳入数字化监测、智慧化预警与可视化监管平台体系,使生态治理过程及成效,既能被追踪、被评估,也能被老百姓感受和及时监督。第三,要融合生态修复与乡村振兴产业,实现生态红利与经济红利的耦合。不断完善长效监督机制,为全国山地城市的生态系统保护提供先进经验。

重庆的实践证明,生态效益与经济效益从来不是对立关系,而是可以相互促进的统一体。以系统思维统筹推进差异化生态修复,既是对“两山”理念的深刻践行,也是对建设人与自然和谐共生美丽家园的有力担当。