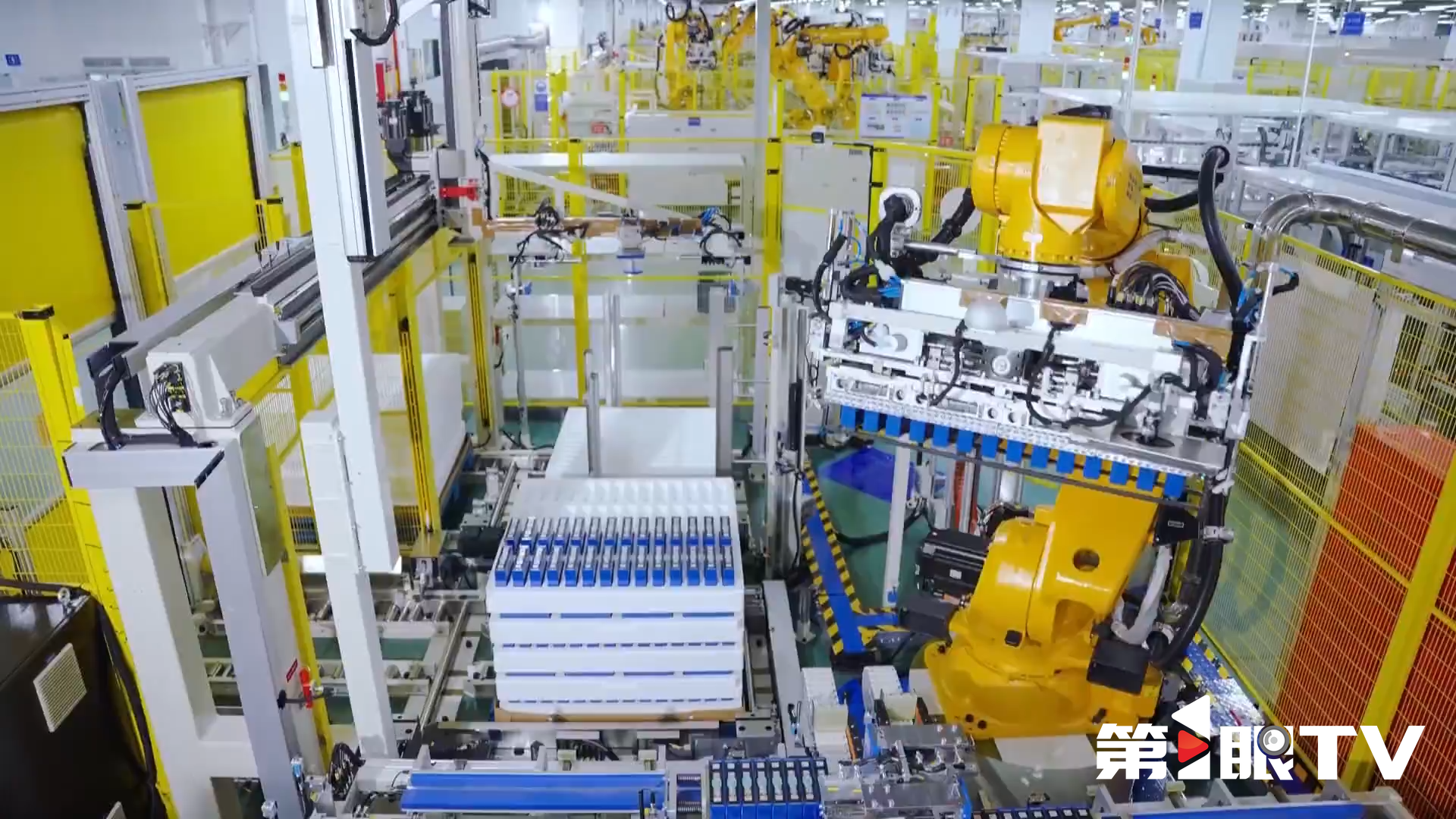

重庆智能网联新能源汽车之都建设再迎标志性成果:6月30日,全球动力电池巨头宁德时代,宣布在重庆布局的首个生产基地迎来正式投产。

电池巨头落地重庆

此次投产的,是位于赛力斯超级工厂的两条CTP2.0高端电池包产线,可实现为问界系列车型本地化生产供应动力电池系统。作为中国高端智能电动汽车品牌,问界自创立以来,全系车型均搭载宁德时代电池,目前已累计交付超70万辆。

赛力斯集团董事长(创始人)张兴海认为,宁德时代的电池生产落地重庆,是具有里程碑意义的一件大事。

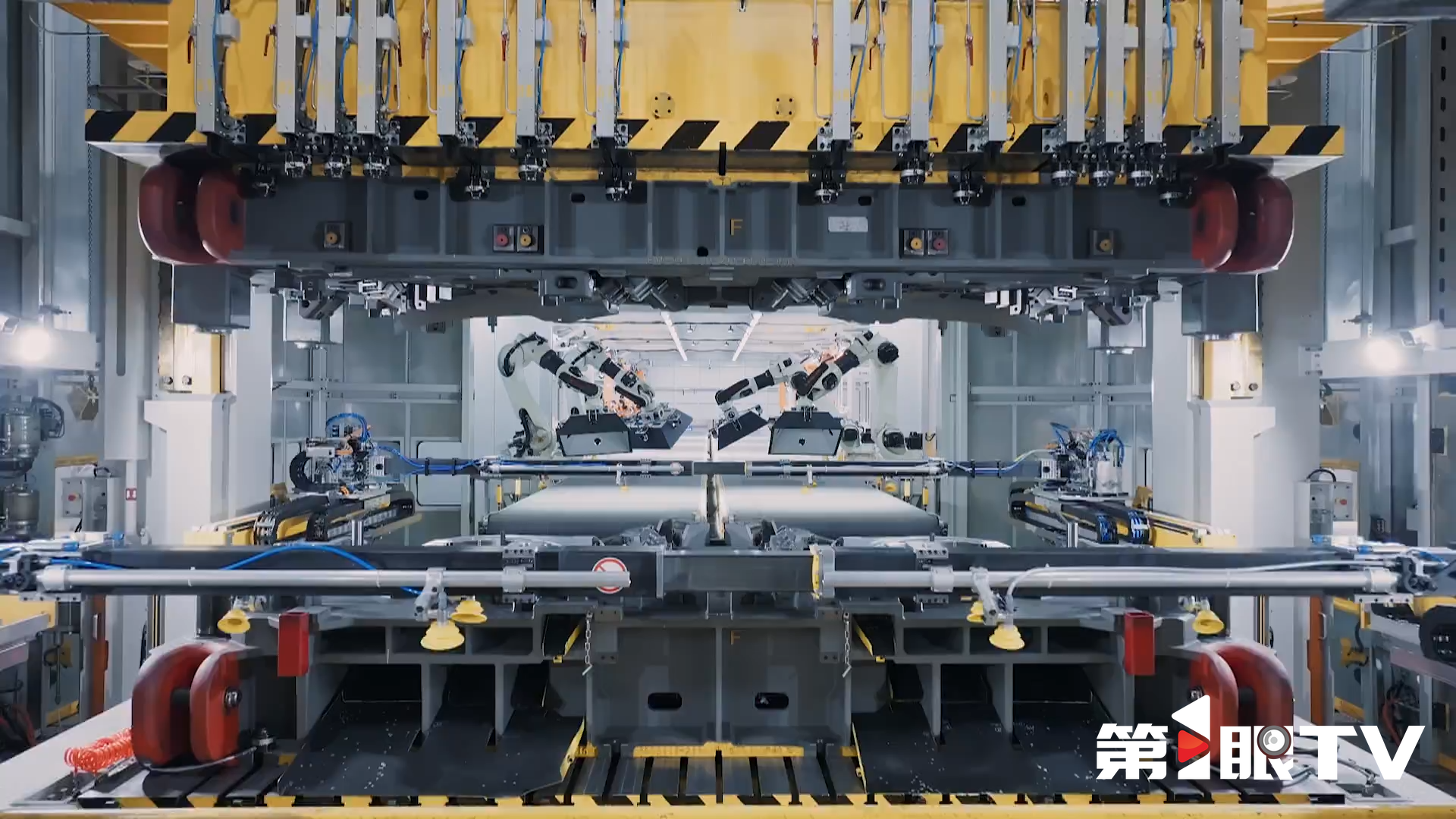

宁德时代在全球布局有6个研发中心和13个生产基地。在重庆投产的新生产基地,首次采用“厂中厂”合作模式。在这种全新的供应链协同模式下,核心零部件供应商直接集成到整车制造工厂内部,可实现高效协同和快速响应,助力整车厂提高产能并缩短交付周期。

市经济信息委党组书记、主任王志杰表示,这个项目的投产,是整车和核心零部件企业构建集成化、集聚化、共生共赢产业链生态的有益探索,更是重庆建设智能网联新能源汽车之都,推动产业链从链条型线性发展向生态型网状融合发展的标志性成果。

宁德时代董事长兼CEO曾毓群说:“希望重庆未来在绿色能源,尤其是高端车上面,能够成为全国的引领、全世界的引领。”

其实早在2022年8月,赛力斯与宁德时代已经完成深化战略合作协议的签署。除动力电池之外,双方的合作还延伸至零碳领域,今年4月联合建成并成功并网了赛力斯超级工厂一期50MWh分布式光伏项目,为工厂提供核心绿色能源。

当下,汽车产业电动化、智能化、网联化加速融合。与传统燃油车相比,智能网联新能源汽车集成多种变革性技术,产业链条更长,生态也更复杂。从产业转型发展的底层逻辑来看,制造链上的产品革新不可或缺,有效而全面地对整个产业生态进行重塑,也是重中之重。锚定建设智能网联新能源汽车之都的目标,重庆正推动汽车产业从“链条型”线性发展向“生态型”体系发展持续升级。

依托完整产业链 “渝车”加速跑

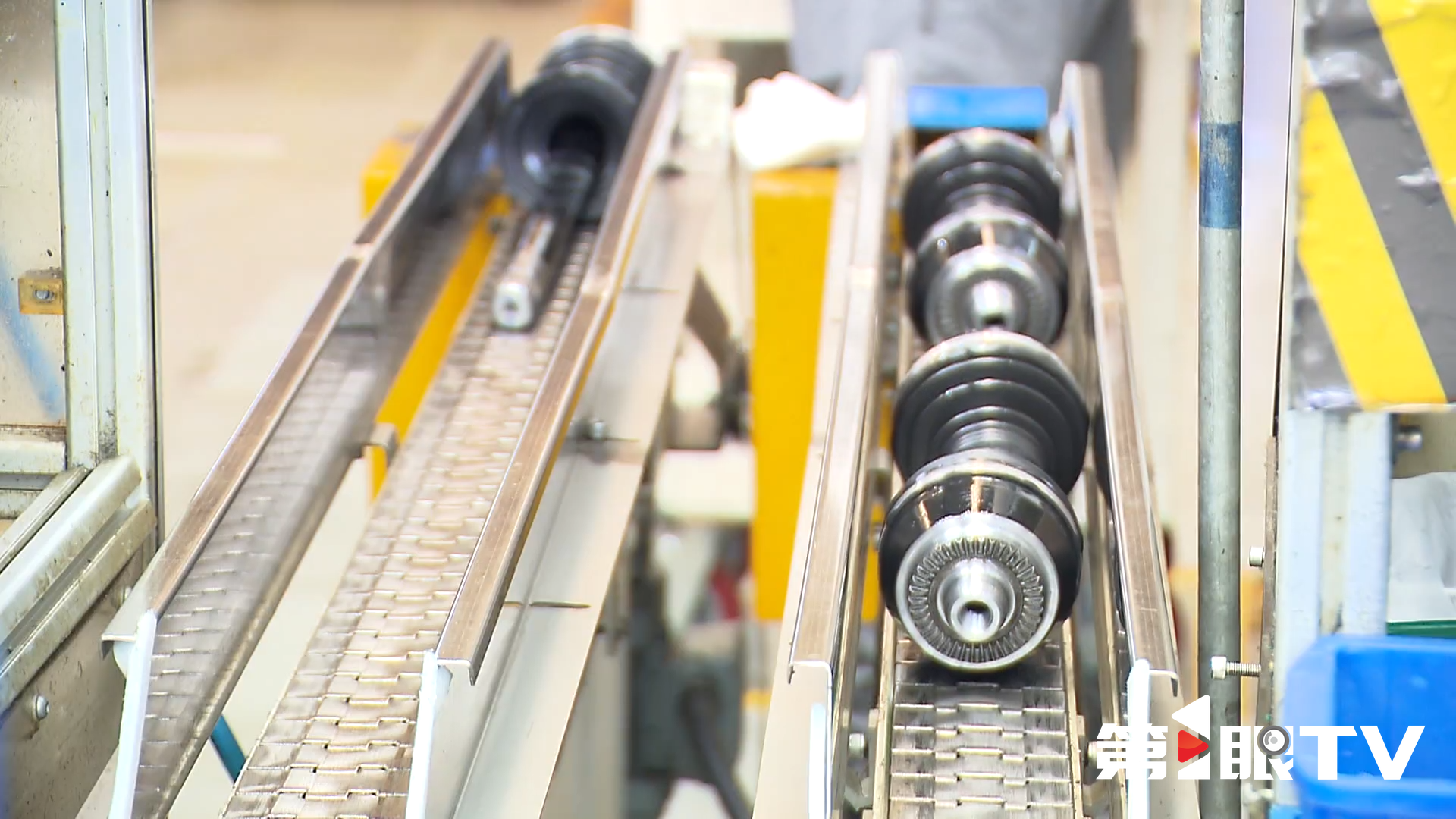

走进位于两江新区的中英合资企业—纳铁福传动系统公司,一根根最新研发的传动轴正有序下线。这是国内高端新能源汽车的“动力关节”,通过引进英国百年工业集团GKN的专利技术,它不但可以做到和汽车轮毂精准啮合,降低传动噪音,还增强了扭矩承载能力,可大幅提升行车舒适性和安全性。包括这款传动轴在内,企业推出了上百款新产品,独家供应长安、赛力斯、福特等整车厂。

目前,纳铁福已建成中西部地区最大的汽车传动系统生产基地,今年1—5月,传动轴产量超120万根。纳铁福传动系统(重庆)有限公司总经理陈文杰告诉记者,他们会引进先进技术,和自身的研发生产制造优势互补,向市场推出更好、更优质、更本地化的产品和服务,今年他们的产值目标是要力争突破10亿元。

放眼全市,目前重庆已形成由19家整车企业、1200家规模以上零部件企业支撑,覆盖“3大系统、12大总成、56种部件”的完整产业链。2024年,全市新能源汽车产量达到95万辆,增速领跑全国。全市汽车总产量达到254万辆,列全国第三位。全市主流智能网联新能源汽车单车价值大幅提升到23.6万元。弗迪刀片电池、蓝黛新能源变速器等零部件产品的技术水平和产销规模,稳居全国前列。

不仅仅是整零协同,在软硬结合方面,重庆实施软件和信息服务业“满天星”行动计划,推动汽车软件企业形成“雁阵”集群。与此同时,打造“产业大脑+未来工厂”数字经济发展新模式,建成汽车行业数字化车间349个、智能工厂52家。在生态共建方面,强化企业科技创新主体地位;加快建设“便捷超充之城”,在国内率先实现所有乡镇街道超快充设施全覆盖;全面推进智能网联汽车准入和上路通行试点、“车路云一体化”应用试点等10项国家级试点;积极完善物流、金融、检验检测等服务体系;实施“渝车出海”行动……迎着智能网联新能源汽车的“风口”,重庆汽车产业正不断迭代完善产业生态,加快推动品牌向上、产品向上、产业链向上。今年6月,哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程的投产送电,也为重庆汽车产业生态的优化,再添助力。

疆电入渝 再添助力

统计数据显示,一辆智能网联新能源汽车要完成生产,耗电量在1300度左右。如果按照重庆全市的汽车总产量来测算,耗电量就要以亿为单位。

在市经济信息委电力处,记者看到了全市汽车产业用电量分析图,近两年平均增速保持在15%以上。而随着全市汽车产业的迅速发展,用电量还会“水涨船高”。

重庆是制造重镇、汽车之城,用电需求旺盛。度夏保供期间,工业企业为让电于民就要错峰生产,这对汽车企业来说,尤其吃不消。“停下来以后生产线包括整个供应链都损失很大。就按照一个汽车厂来算,一年至少是几百亿的产出,算下来停一天就一个亿。”重庆理工大学教授、重庆新能源及智能网联汽车产业研究院院长石晓辉说。

“疆电入渝”,首先解决的就是电力供应问题。投运初期,可以增加400万千瓦电力供应,重庆的电网就实现了供需平衡。市经济信息委电力处处长李全介绍,全面投运后,还会再增加400万千瓦电力供应。这意味着,重庆的工业企业将彻底摆脱电力供应紧张的影响。

充足的供应,带来的是用电成本的降低。“全市工商业每度电预计会降低2分钱左右,对应来看,重庆的汽车企业将减少1亿元左右的用电成本支出。”市经济信息委电力处副处长文成宇给记者算了一笔账。

新疆输送至重庆的电能中,风光“绿电”占比超过50%。能源结构的变化,还将给“渝车出海”带来重大利好。当前,欧盟国家对汽车环保的要求,正从单一尾气排放升级到全生命周期碳足迹管理,对生产过程耗能的考量,是核心环节。除了国际市场的竞争力培育,充沛的绿电也会发挥强大的集聚效应,吸引产业链关键环节落地,为重庆打造便捷超充之城提供坚实支撑,让产业生态进一步完善。

当沙漠戈壁的风与光,转化为澎拜绿电来到重庆,我们看到的不仅是一条“西电东送”的电力高速通道,更是一条跨域整合能源革命与产业升级的国家战略通道。 在“双碳”目标下,这条“绿色”纽带,也串联着“重庆造”汽车未来发展的无限可能。在重庆理工大学车辆工程学院教授、博士生导师 叶心看来,按照整零协同、软硬结合、共建生态的思路,新重庆正加速驶向世界级的智能网联新能源汽车之都。在这个过程中,要坚定不移地走创新发展之路,突出“四侧”协同推动“四链”融合,充分发挥高校的科研和人才优势。重庆高校可借此深化与企业的联合攻关,例如在固态电池电解质开发、电池回收技术等领域建立联合研发中心,推动科研成果快速转化。同时,"厂中厂" 模式催生的智能制造、数字孪生等新需求,将倒逼高校优化专业课程体系,培养兼具工程实践与数字素养的复合型人才。这种 "技术研发 - 人才培养 - 产业应用" 的闭环,是重庆建设世界级汽车产业集群的核心动能。

说到发挥科研和人才优势,就在上周,重庆刚举行了全市“智领汽车 博创未来”博士后学术交流活动,13家新设市级博士后科研工作站获得授牌。当天,中国汽研、赛力斯汽车、深蓝汽车与新入站博士后进行了现场签约。通过创新资源深度聚合,加速关键核心技术攻关,让更多前沿成果更快驶向生产线,我们期待着,在全球汽车产业变革的浪潮中,重庆能以更磅礴的“汽”势,屹立潮头!