走进今天的主持人看新重庆工作室特别策划“见证伟大抗战精神”。美国志愿援华航空队,也就是蜚声海内外的飞虎队,是国际反法西斯力量协同作战的生动见证。跟随主持人一起,去感受这一段历久弥坚的“飞虎情谊”。

从1938年开始,侵华日军向中国大后方发动“无差别”轰炸,妄图利用其空中优势,迫使我军民屈服,轰炸的重点便是作为战时首都的重庆。1940年,为扭转空战颓势,当时在华担任空军顾问的陈纳德,紧急组建美国志愿援华航空队,也就是飞虎队,与中国军民共同抗击日本侵略者。

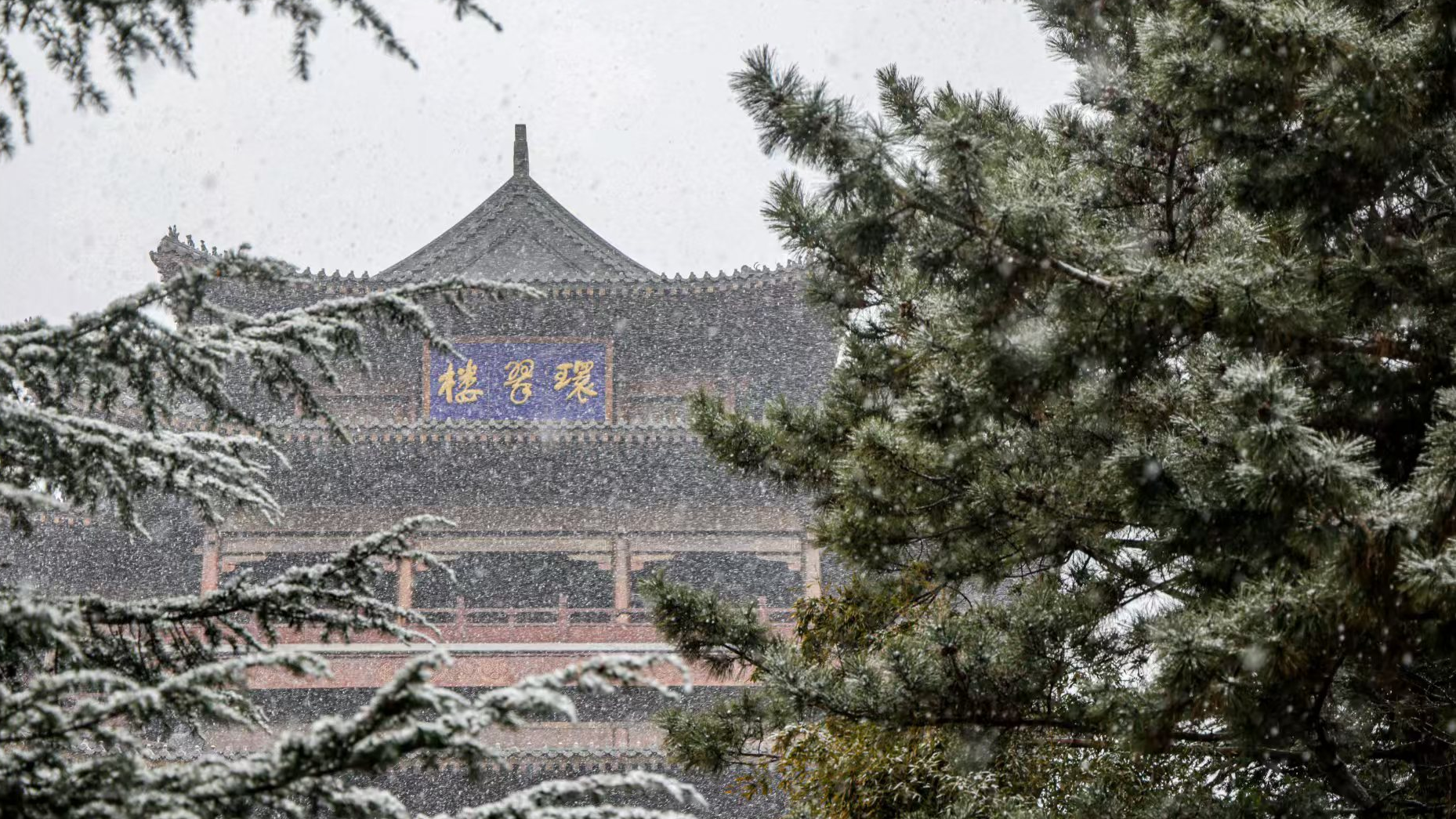

第1眼TV主持人丁军和重庆市档案馆特约研究员、史迪威研究中心专家唐学锋所在的位置,是飞虎队在重庆城内的住所旧址。

飞虎队和重庆有什么渊源呢?“飞虎队最初设计的本意,是为了保卫我们重庆而诞生的。”唐学锋解释说,“当时,为了向日本展示飞虎队加强了重庆的空防,就每天大概派3-5架飞机在重庆上空飞翔。”

美国记者格拉姆 · 贝克在其名为《一个美国人看旧中国》的纪实著作中,生动记录下当时的场景:“人们挥舞着帽子、衣服、旗帜,把小孩举过头顶。这群飞机在城市上空飞行了半个小时。在这个半个小时中,五十万重庆人发出的激动人心的欢呼声,响彻山城。”

1939年4月底5月初,陈纳德亲眼目睹了日军的“五 · 三”“五 · 四”大轰炸,并且洞察到日军空军编队严谨却缺乏灵活性的致命弱点。于是在重庆上空的硝烟中,飞虎队总结出了日后改变战局的“空中游击战术”。

唐学锋介绍了这一战术:“利用你的速度和你的俯冲,迅速射击、迅速侧滑、甩掉敌人,打完我就跑,这就是空中游击战术的精髓,成为了飞虎队战胜日本空军的一个法宝。”

在重庆史迪威博物馆的飞虎队展陈区,这份珍贵的战斗要报原件,记录下1942年1月17日一场对日空战的胜利。“在那一次空战中,飞虎队击落了日机3架。”唐学锋说。

1941年底至1942年,飞虎队在7个月时间里,就以极小代价击落日机近三百架,极大鼓舞了中国军民士气。他们的任务不仅局限在空中作战,还担负起保卫国际援华物资运输线的重要职责。

在重庆史迪威博物馆,记者见到了当时运送物资的铝制油桶。本以为很重的油桶,却意外的轻巧。

重庆史迪威博物馆副馆长杨罕亭跟记者解释说:“因为驼峰航线的飞机必须要飞越喜马拉雅山,飞机的承重和载重都是有限的,所以当时就是利用这种很轻便的铝制油桶来运送。三年多的时间里,从这条航线一共运输了超过65万多吨的物资,飞虎队当时重要的一个任务就是清空空中的障碍、打击日军沿线的机场,保证驼峰航线的运输机能够安全抵达机场。”

飞虎队在空中作战,数以万计的中国人民则肩负着建设机场的重任。1945年,抗日战争进入反攻阶段。为适应重型轰炸机起降的需要,梁山机场进行大规模扩建。

唐学锋特地给记者介绍了两个石碾子:“这两个石碾子,是当年为飞虎队扩建机场,用来修机场跑道用的一种专用的工具。当时修每一个机场,都会动用十几个县的民工,一次修建这个机场都要上千人、上万人。”

在这个博物馆的这堵友谊墙上,记者看到了这些老兵和他们的后代来华的签名。有趣的是,这些签名的不远处,便是飞虎队员们在重庆留下的老照片。几步之遥,跨域的是大半个地球,连接的是历史与当下。

令人欣喜的是,近年来,还有越来越多的美国青年来到重庆,感受历久弥坚的“飞虎情谊”。正是这样的民间交流,构建起国际交往的韧性与活力。

(重庆广电-第1眼TV记者 李臻 袁梦 洪志昳 丁君军 熊健越 特约记者 李佳佳)