“大医院爆满,小医院冷清”,是当前医疗服务体系面临的一大困局。相关统计数据显示,目前我国基层医疗卫生机构占比达93.4%,接诊人数仅占总诊疗人数的53%;占比3%的三甲医院,却承担了42%的诊疗人次。该如何破解?党的二十届三中全会指出:“促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局,加快建设分级诊疗体系,推进紧密型医联体建设,强化基层医疗卫生服务。”今年全国两会政府工作报告也强调,要“促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局,实施医疗卫生强基工程”。

今日聚焦,我们要从重庆两家医院携手打造的新型紧密型医联体说起。

前不久,69岁的陈相贤因胸痛到建设医院就诊,接诊医生怀疑是急性心梗,需尽快手术。通过紧密型医联体的绿色通道,老陈第一时间被转院到重医附一院,很快转危为安。

据重医附一院心血管内科副主任医师杨盛兰介绍,陈相贤绕行了急诊和CCU(心血管内科),直接到了手术室,做了急诊的血管再通。他发病仅两小时以后就血管再通了,这是非常高的一个效率。

由于抢救及时,陈相贤恢复很快。度过发病急性期后,重医附一院的医生打算将老陈转回到建设医院进行康复治疗,因为对急性心梗病人来说,直接出院还存在一定风险。可对于转院的建议, 陈相贤和家人,起初并不同意。不愿意转的主要原因,是想持续接受优质的医疗服务,担心到下级医院影响病情的恢复。医生开始做老陈的工作。两家医院属于医联体:建设医院的心血管内科执行主任由重医附一院的专家担任,并且重医附一院还有7名心血管内科专家在建设医院日常坐诊。在建设医院,患者依然能享受到重医附一院标准的医疗服务,费用却更低。

了解到这些,陈相贤很快动了心,同意转院。陈相贤说,建设医院的费用比重医附一院还要低一些。

医联体,也就是医疗联合体,是指不同级别、类别的医疗机构之间,通过分区域、分层次对医疗资源进行整合形成的医疗机构联合组织。作为深化医药卫生体制改革的重要举措,医联体建设的主要目的是推动分级诊疗、构建科学有序的诊疗格局。通俗一点说,就是要改变“大医院排队,小医院没人”的现状,希望大家能“小病去小医院,大病去大医院”。

但在此前的医联体建设过程中,基层医院向上级医院转诊的患者多,转回来的少。这是医联体建设的痛点,也是分级诊疗的难点。而重医附一院和建设医院打造的紧密型医联体,则是通过健康资源相互贯通、功能互补、互促互进,来提升基层医疗机构的服务能力,让其能够“接得住”下转的病人。

打造紧密型医联体,不能是“单相思”,更要“两厢情愿”。去年10月,重医附一院与重庆建设医院正式签订医疗联合体合作协议。这之后,双方多次与临床科室沟通,最终确定选择呼吸与危重症医学科、心血管内科、神经外科及乳腺甲状腺外科四个合作意愿强烈的科室,进行首批试点。

重医附一院建设医院党委副书记、院长余毅介绍说,派驻的有两个科室,还有柔性坐诊的一个科室,准备全托管的有一个科室。

重医附一院副院长何建国表示,把专家派到建设医院,同时把建设医院的医务人员免费送入重医附一院进行进修学习,让整体的技术水平上得以提升。

目前,重医附一院共派驻3名执行科主任、1名执行护士长、15名专家到重庆建设医院开展工作,另有12名专家在这里多点执业。除派驻人员外,两个医院还共享了运动心肺功能检测、心血管介入检查、心脏核磁等项目, 实现医疗设备、技术、人才等资源的相互贯通。

重医附一院呼吸内科主任医师黎友伦告诉记者,按照重医附一院的诊疗管理办法、诊疗流程,应该说病人也能够达到基本上同质化的医疗服务。

在此基础上,医院之间建立双向转诊信息系统:其中一方提出转诊申请,另一方审核后,可直接转入或转出患者,并且实现了转诊进度在线可查询。患者双向转诊的通道自然畅通以来,最近三个月,共上转患者43人,下转患者212人,下转患者接近上转的5倍。

第1眼TV的记者在采访中仔细盘点了重医附一院与建设医院之间转诊的255名患者情况,发现其中有一个共同的趋势——常见病、多发病以及处于康复期的患者留在基层,上级医院集中精力聚焦急危重症患者。这也是国家推动分级诊疗、构建科学有序诊疗格局的初衷。

值得一提的是,重医附一院和建设医院携手打造新型紧密型医联体的探索,还不止于此。

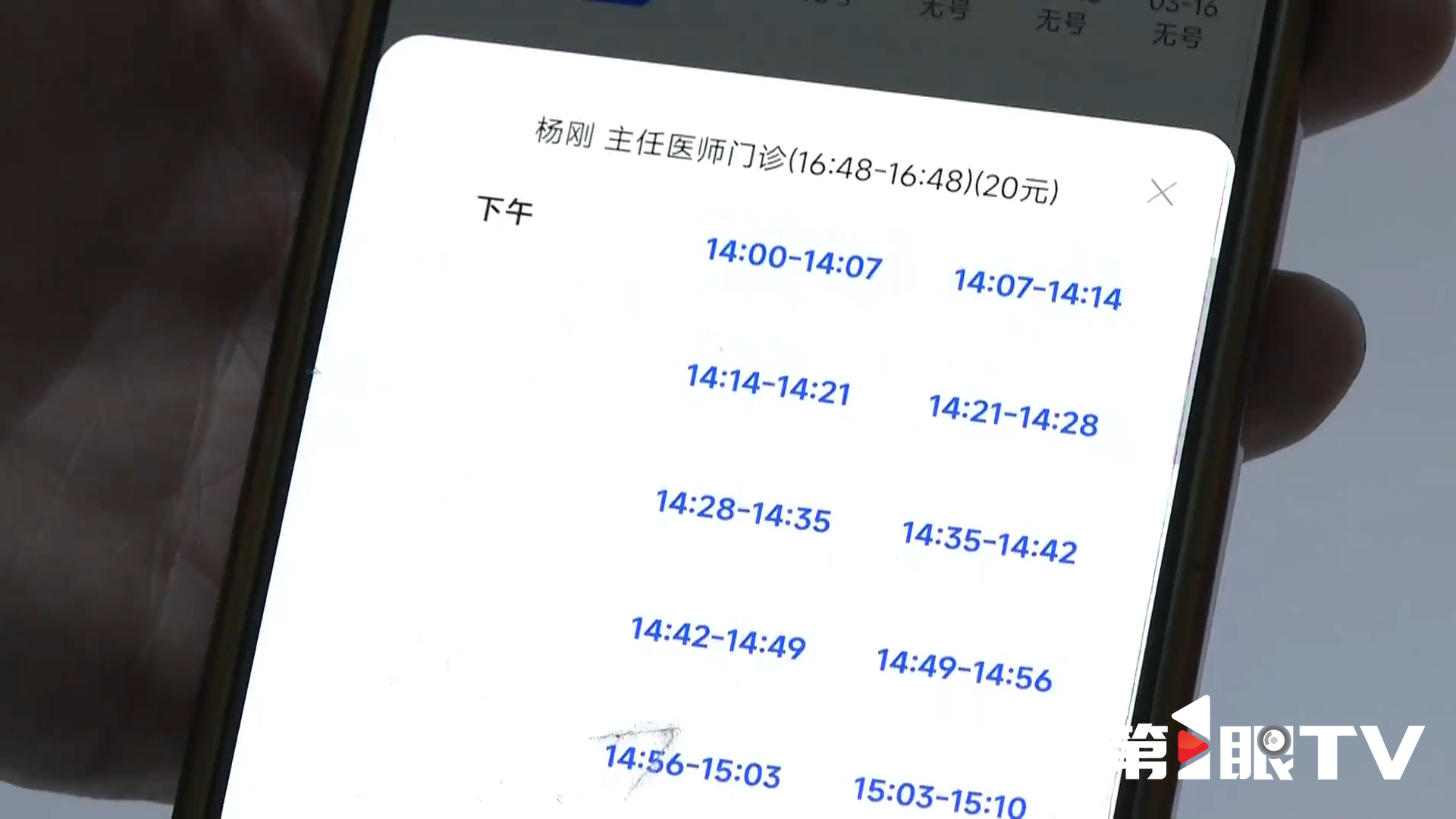

从今年3月开始, 重医附一院和建设医院实现挂号号源池互联。患者通过重医附一院微信公众号挂号平台,可查询并预约附一院专家在建设医院坐诊的号源。当某一专家在重医附一院没有号时,系统则会提示该专家在建设医院的挂号情况,将部分患者引流到建设医院。

从医联体建设中获益的,不仅仅是患者。随着重医附一院标准技术和丰富管理经验的落地,建设医院在周边的知名度和影响力也在明显提升。

而对于区域内的头部三甲医院——重医附一院来说,将非急危重症患者转到下级医院,则有利于医院提升床位使用效率,将优质医疗资源服务提供给更需要救治的患者。

当下,重庆正加快建设全面深化改革先行区。如何通过改革给人民群众带来更多获得感?医疗领域是公众关切的焦点,也是长期以来的痛点难点。围绕促进优质医疗资源扩容下沉、区域均衡布局以及基层医疗能力提升,重庆近年来动作频频:从在全国率先实行“潮汐式”医疗援助,到全市村卫生室医保报销全覆盖;从给予大学生村医事业编制保障,到深化卫生人才“县聘乡用”改革;从上线“家医有约”一件事,让家庭医生走进了乡村寻常百姓家,到出台《全面推动紧密型区县域医疗卫生共同体高质量发展实施方案》……

在重庆医科大学公共卫生学院教授、医学与社会发展研究中心主任 蒲川 看来,这一系列举措成效明显。重庆全市基层诊疗量占比已提升至58%,覆盖全市域、全生命周期的数字健康服务体系也已初步建成。下一步的关键,在于构建现代社区健康服务新模式。蒲川建议,重庆应当不断加快医疗供给侧结构性改革,通过“制度重构+技术赋能+利益重整”来加快推进“现代社区健康服务新模式”的建设。一是不断探索医联体建设的新模式,积极推进“三级医院专科医生+基层全科医生团队”组合式家庭医生签约新模式;二是不断深化“县聘乡用”“乡聘村用”改革,有效提升基层诊疗能力;三是不断深化三医联动改革,探索DRG付费与医联体打包支付相结合,将家庭医生签约纳入医保慢病管理支付等医保支付方式改革;四是不断深化数字健康建设,加快建设全市统一的AI辅助诊疗平台。切实增强人民群众就医的获得感和幸福感。

看病难、看病贵,长期以来困扰基层百姓。探索这一世界性难题的解决办法,攸关千家万户。坚持人民有所呼、改革有所应,我们期待着,巴渝大地上涌现更多标志性改革成果,让群众在家门口就能方便地获得高品质的医疗卫生服务。